料理のおいしさの決め手となる「塩」。 おいしさだけでなく、見ためを美しく仕上げるためにも利用されます。 今回は和食でよく使われている塩にまつわる料理用語をご紹介します。

【塩の種類】

塩は世界中で生産されており、その種類は1000種類以上とも言われています。

「海塩」「岩塩」「湖塩」の3つに大きく分けられ、このうち最も多く使われているのは岩塩で、塩全体の約60%を占めています。

しかし、日本では岩塩がとれないため、昔から海水を使って塩が作られてきました。

世界では塩田で海水を蒸発させて作った「天日塩」が多く作られていますが、それには広い土地と乾燥した風土が必要です。

土地が狭く、湿度が高い日本ではこの方法が不向きのため、天日塩のほとんどが輸入品です。

そのため、日本で作られる塩の多くは、釜で炊いて作った「せんごう塩」です。

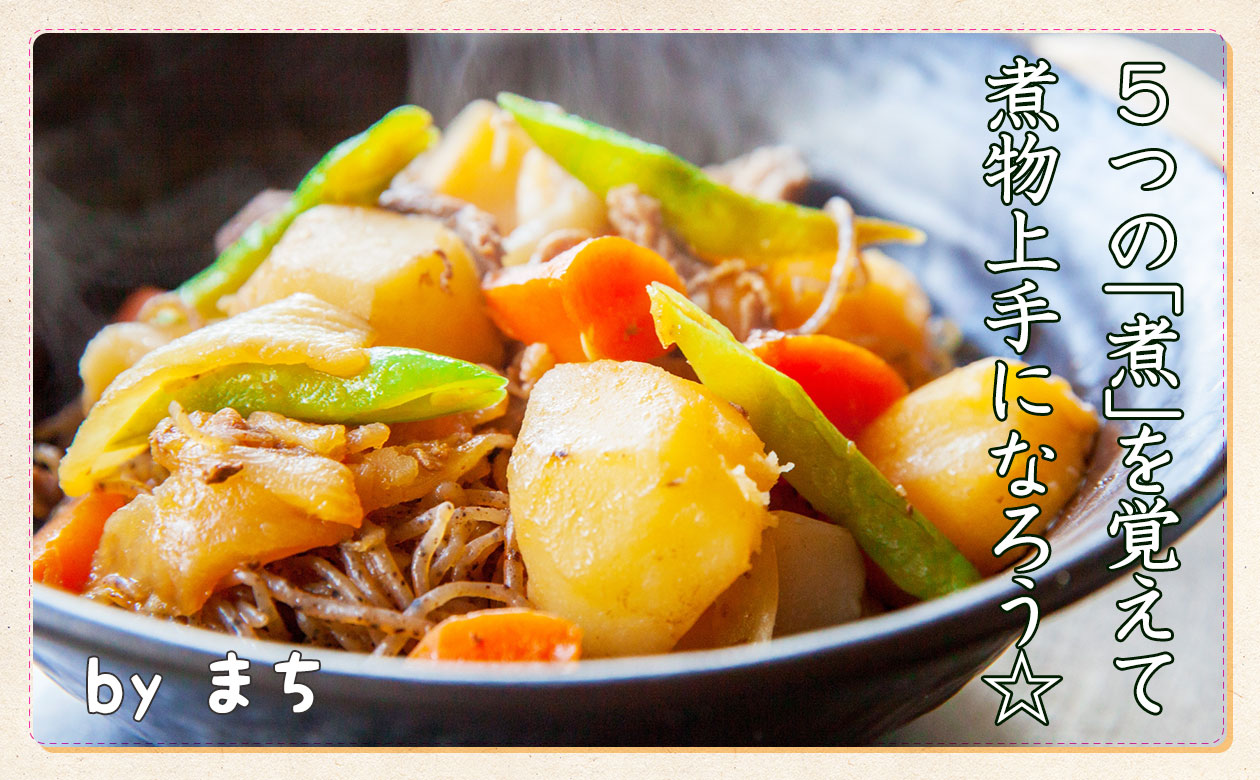

【和食の技、「塩」のついた調理用語を覚えよう!】

■紙塩

水で湿らせた和紙に魚介を包み、その上から軽く塩を振ること。

和紙の水分で溶けた塩が紙を伝い、薄く均一に塩分が行き渡ります。

■化粧塩

魚を焼く時に、焼き上がりを美しく見せるため、焼く直前に振る塩のこと。

表面が塩で覆われるため、魚の皮が焦げにくく、味や香りも良くなります。

「飾り塩」とも呼ばれています。

■たて塩

海水程度(3%前後)の濃さの塩水のこと。

貝の砂抜きや魚介類を洗う時、野菜や果物の色止めなどに使います。

魚介類を洗う時に用いることで、うま味が逃げず、余分な水分も吸いません。

■振り塩

材料に直接塩を振りかけること。

振るという言葉を嫌い、「あて塩」とも言われます。

野菜から水分を引き出したり、魚を焼く時などに使います。

塩の振り加減により、薄塩(甘塩)、強塩に言い分けられ、薄塩は白身魚や切り身などに、強塩は青魚や身の厚い魚に使われます。

■呼び塩

塩気の強い漬物や塩蔵品などの塩分を抜くために、少しの塩を加えること。

「迎え塩」とも言われています。

真水で戻すと時間がかかったり、食品が水っぽくなったりするため、浸透圧の作用で塩気を抜きます。

通常は1%程度の塩水を使います。

ちょっとしたことではありますが、料理のおいしさや見ためが大きく変わります。

ぜひ、参考にしてみてくださいね!

Text by まち/食育インストラクター

-

カテゴリ