コラム一覧

コラム一覧

-

「超加工食品」、ご存知ですか?

皆さんは、「超加工食品」という言葉を聞いた事がありますか? 今回は、おいしいけれど注意が必要な「超加工食品」についてのお話です。

-

知っておきたい!「チョコレート」の話

冬になると食べたくなるチョコレート。スーパーやコンビニだけでなく、チョコレートの専門店があるほど、親しまれている食べ物です。

-

知っているようで意外と知らない節分のあれこれ

節分に「鬼は外、福はうち」と豆を撒いたり、恵方巻を食べたりしますが、その理由をご存知ですか?今回はそんな節分についてのお話です。

-

春の出世魚、鰆のお話

きびしい寒さの冬がようやく終わるころ、市場に出回る魚の顔ぶれも変化を迎えます。 なかでも旬の魚として古くから愛されてきたのが、今回のテーマ「鰆」です。

-

栄養豊富な花野菜、『カリフラワー』を食べよう!

淡泊な味わいとコリコリとした食感が魅力のカリフラワーは、冬にかけて旬を迎えます。しかし、形状が似ているブロッコリーの方が手に取りやすく、食卓への登場回数も多いのではないでしょうか? 今回は、ブロッコリーにも負けない!魅力たっぷりのカリフラワーをご紹介します。

-

健康成分「ポリフェノール」とは?

ポリフェノールと聞くと、なんとなく体によいイメージはあるけど実際はどんなもの?と思っている方が多いのではないでしょうか。 今回はポリフェノールについてご紹介します。

-

お正月は2回ある?1月15日は小正月 小豆粥で無病息災を祈ろう

年神様をお迎えするのが1月1日の「大正月」。では1月15日の「小正月」は・・・? 今回は日本の旧暦と深い関わりのある「小正月」についてです。

-

旬の食材って何がいいの?「旬」について知ろう!

野菜や果物、魚を食べる時は「旬」のものが良いと聞いたことがあると思います。 しかし、何が良いのか、旬とはいったい何なのかよくわからない方も多いのでは? 今回は、そんな旬についてのお話です。

-

和菓子で季節を感じよう

農作業や行事など、昔から日本人は四季の移り変わりを大切にして生活をしていました。和菓子もそのひとつで、その見た目や使用する食材で季節を表しているものもあります。今回は、和菓子の種類や季節の和菓子についてのお話です。

-

年越しそばを食べて一年を振り返ろう

毎年大晦日に何気なく年越しそばを食べている方も多いのではないでしょうか? 日本の伝統的な風習のひとつですが、意味や食べるタイミングを知っている方は少ないと思います。今回は、そんな年越しそばについてのお話です。

-

爪の健康状態、チェックしていますか?

皆さんは「爪」のお悩みはありますか? 『割れやすい、欠けやすい』、『二枚爪になる』など、これらの症状は“爪からのサイン”かもしれません。 今回は、「爪の健康」を食の観点から見ていきたいと思います。

-

中国の醤(ジャン)

中国料理に欠かせない調味料「醤(ジャン)」。 たくさんの種類がありますが、どんな時にどの醤を使えばよいのでしょうか。 今回は、日本でも手に入りやすく、扱いやすい醤についてご紹介します。

-

節目のお祝いにはどんなものを食べるの?

誕生から長寿まで、日本では人生の節目にさまざまなお祝いがあります。 皆さんはどんなお祝いがあり、何をするのかご存知ですか? 今回は節目のお祝いについて、ご紹介します。

-

イライラを解消!セロリを食べよう

独特の香りとシャキシャキとした食感が魅力の「セロリ」。 もともとは香りのよいハーブとして医療用に用いられており、1600年代になってからフランスで食材として使われるようになりました。 セロリは年間を通して出回っていますが、冬から初夏にかけておいしさが増します。

-

芋だけどローカロリー!「こんにゃく」のお話

ぷるぷるとした食感と独特な香りを持つ和の食材、「こんにゃく」。 世界でもこんにゃくを食べる地域は珍しく、日本ならではの食品です。 今回はそんなこんにゃくのお話です。

-

じゃが芋のおいしい季節がやってきた!

『好きな野菜ランキング』で上位に君臨するものと言えば…そう!「じゃが芋」です! じゃが芋は保存性が高く通年店頭に並んでいますが、実は春と秋の年2回、旬があります。 今回は、煮ても焼いても揚げてもおいしい、「じゃが芋」を深掘りしていきます!

-

さまざまな食品に活用!「麹」とはどんなもの?

麹は、蒸した米や麦、大豆などの穀物に麹菌を繁殖させたものです。 稲作文化の根づいた日本では、みそやしょうゆ、酢など、古くから発酵食品作りに利用されています。

-

揚げ物の彩りだけじゃない! パセリのお話

「彩りに緑があと少しあればもっと美味しそうに見えるのに…」 そんなときに役立つ存在が、パセリです。香りが良く鮮やかな濃い緑色は、お皿に盛り付けた料理の片隅に添えるだけで、華やかな印象にしてくれます。 しかし、パセリは添え物だけでは終わらない魅力もある野菜なのです!

-

天然由来の甘味料とは

甘味料には、植物や果物など自然界から抽出した天然由来と、自然界には存在せず科学的に合成された人工系の甘味料が存在します。 今回は天然由来の甘味料についてご紹介します。

-

11月23日は新嘗祭そして勤労感謝の日

私達が暮らす日本は、古くから農耕が盛んだった事もあり、農業と結びついている祭祀がたくさんあります。その中から、今回は新嘗祭についてご紹介します。

-

日々の食事で気をつけたいテーブルマナー

和食には日本独自のテーブルマナーがあり、日本人なら覚えておきたいですよね。 今回はそんな今日からできるテーブルマナーについてのお話です。

-

善玉?悪玉?コレステロールとは

コレステロールと聞くと、体に悪いイメージがある人も多いですが、実際はどうなのでしょうか。今回はコレステロールについてご紹介します。

-

「冬瓜」の時期がやってきた!

あっさりとした味わいで、煮物や和え物にして食べる事の多い「冬瓜」。 水分が豊富で消化がよく、体調が優れない時やご高齢の方にもおすすめです。 今回は、クセがなく食べやすい野菜、「冬瓜」を深掘りします!

-

エネルギーは十分摂っているけど…?現代型の栄養過多と栄養失調リスクとは?

自炊に中食・外食と、食事の選択肢が増えた現代では、一日三食を食べることは決して難しいことではなくなっています。 しかし、そんな現代だからこそ起きる栄養の問題もあるのです。

-

アルコール適正量ってどのくらい?

適度な飲酒は気分をリラックスさせストレス解消にもなりますが、過度の飲酒が続くと健康を害したり、社会問題を引き起こす可能性があるため、飲み方に気を付けなければなりません。 そこで今回はアルコールの適正量についてご紹介します。

-

夏の疲労回復におすすめ!栄養満点の「しじみ」

みそ汁の具としても人気のしじみは、夏に旬を迎えます。

-

使い分けて料理上手に!出汁のお話

料理の味を左右する出汁。種類が多く、使用する食材によって相性もあり、何と何が合うのか分からないと思っている方も多いのでは?今回はそんな出汁についてのお話です。

-

夏の代表的な味覚、「すいか」を食べよう!

暑くなってくると食べたくなる「すいか」。シャリシャリとした食感とみずみずしい果実が特徴です

-

「いただきます」、ちゃんと言っていますか?

食事をする前の挨拶、「いただきます」。皆さんは毎食欠かさず言っていますか? 今回は、普段何気なく言っている「いただきます」という言葉を深掘りしていきます!

-

実は思ったよりも食べている?レコーディングダイエットのメリット

日々の運動量や食べる量が変わっていないのに、なんだか体重がじりじりと増えている…。普段の生活のなかで、こんな事態に陥っている方も多いのでは? 体をつくる時期である成長期に体重が増えるのは悪いことではありません。しかし、成人期以降になると体重の増加は後の健康に影響する可能性があります。 そんな時に役立つのが、レコーディングダイエットです。今回はその概要とメリットについてご説明します。

-

うなぎで夏バテ予防!

かば焼きでおなじみのうなぎは、夏のスタミナ源としても人気です。市場に出回る天然うなぎは少なく、ほとんどが養殖うなぎで、国産だけでは足りずいまや台湾、中国、オーストラリアなどからも輸入しています。 生態については未だ謎だらけなうなぎ。今回はそんなうなぎについてご紹介します。

-

人体の仕組み~消化と吸収~

私達の体は食物を食べる事で、健康を維持しています。 では食べた後、体の中ではどのような事が起こっているのでしょうか。今回は健康維持に関わる消化と吸収についてのお話です。

-

うま味たっぷり!イワシについて知ろう

脂が乗ったイワシはうま味があり、刺身やフライなど様々な食べ方で楽しめます。今回はそんなイワシにスポットをあてていきたいと思います。

-

「夏至」、「半夏生」とはどんな日?

二十四節気のひとつ「夏至」。皆さんは夏至がどんな日なのかご存知ですか? 今回は夏至のほか、関わりのある、「半夏生」についてもご紹介します。

-

パスタの違い、ご存知ですか?

世界中で愛されていて、日本人にも馴染み深い「パスタ」。ご家庭に乾麺のストックがあるという方も多いのでは? 実は、ひと口にパスタと言っても、その種類は700種ほどあります。 今回は、日本でも見かける代表的なパスタの種類をご紹介します!

-

ギュッと詰まった栄養価の魅力 キウイのお話

触るとチクチクする皮や、一目でわかる鮮やかな色合いの断面。一度見たら忘れない特徴的な果物が、キウイフルーツです。 今回は日本でも広く流通しているキウイについてのお話です。

-

糖質制限に挑戦!

「糖質制限」とは、もともと糖尿病や肥満の方に向けたダイエット法で、日常の食事から糖質の摂取量を制限して体重を減らす方法です。 糖質制限することで、体の脂肪をエネルギー源として使うようになるため、体脂肪を減らせるこができます。ただし、間違った方法で行うと健康を損なう恐れがあります。 そこで今回は糖質制限についてご紹介します。

-

和食における汁物とは

和食は、主食であるご飯に汁物とおかずの一汁二菜や一汁三菜が基本となります。今回はその中から、汁物についてご紹介していきます。

-

カラフルなピーマン☆パプリカについて知ろう

料理の彩りを良くしてくれるパプリカ。ピーマンは苦手でも、甘みの強いパプリカなら食べられるという方もいるのでは?今回はそんなパプリカについてのお話です。

-

クリーミーな味わいが魅力☆通年楽しめる「アボカド」

しょうゆをつけてそのまま食べたり、サラダやディップにしたりと、なめらかでクリーミーな味わいが魅力の「アボカド」。 料理に使うことが多いことから野菜と思っている人もいますが、農林水産省などの定義では果物にあてはまり、果物として分類されています。

-

春先も油断禁物な「日焼け」は、食事からもアプローチしよう!

「日焼け」と言うと『夏』のイメージが強いですが、実は夏だけでなく春も警戒が必要です。 今回は、食の観点から「日焼け」を見ていきたいと思います。

-

リスクを避ける作り置きの方法とは?

忙しい時に便利な作り置き。毎日自炊をするのが難しい時など、普段から活用されている方もたくさんいらっしゃいます。しかし、作ってから数日間も保存するとなると、食中毒のリスクを高める可能性があることも事実です。 今回はリスクを避ける作り置きの方法について確認してみましょう。

-

メタボ予防と改善

よく耳にするようになり、すっかり生活に定着した「メタボ」。 メタボ=肥満、ととらえている方が多いかもしれませんが、正しく理解されていないケースも少なくありません。 そこで今回は、「メタボ」の意味や、予防・改善についてご紹介します。

-

食欲をそそるニンニク!

特有の香りが食欲をそそるニンニクは、様々な料理に欠かせませんね。 今回はそんなニンニクについてご紹介します。

-

今だからこそ大事!「食コミュニケーション」☆

近年ライフスタイルの多様化により、そろって食事をする機会が減り「こ食」が増えています。そんな今だからこそ大切にしたい「食コミュニケーション」。今回は、食コミュニケーションについてのお話です。

-

個性の強さが魅力!『セロリ』を美味しく食べよう!

セロリは、苦手な野菜ランキングでも常に上位にランクインしてしまう野菜の1つ。 お子さんだけでなく、大人でも好んでは食べないという方もいます。 今回は、好き嫌いが大きく分かれる野菜、「セロリ」を深掘りしていきます。

-

冷たいご飯に意外な効果?レジスタントスターチとは?

ふっくら炊きあがったばかりの温かいご飯を食べる瞬間は、何物にも代えがたい満足感を与えてくれるものですよね。その一方で、冷たいご飯は「冷ご飯」と呼ばれ、あまり歓迎されない印象があります。 しかし、そんな冷ご飯にも驚くべき効果があるのです!

-

マーガリンは体に悪い!?バターとの違いとは

朝食のトーストに欠かせない「バター」や「マーガリン」。 「マーガリン」は体に悪いと言われているから「バター」を選ぶ!という家庭も多いかもしれませんね。そこで今回は、「マーガリン」が体に悪いと言われる理由やバターとの違いについてご紹介します。

-

春の山菜「ウド」について知ろう

シャキシャキとした食感で山菜好きから大人気のウド。今回はそんな春を感じるウドについてのお話です。

-

食育ピクトグラムを知っていますか

食育基本法が成立して間もなく20年になります。 様々な活動を通して国民に広まった食育ですが、食育をより身近に感じてもらうため、農林水産省は令和3年2月に食育ピクトグラムという絵文字を公表しました。

-

「からし」と「マスタード」を上手に使おう

料理のアクセントとして使われる、「からし」と「マスタード」。その違いは何かご存知ですか? 今回は、意外と知らない?「からし」と「マスタード」の違いや、おすすめの使用法をご紹介します。

-

栄養価も効率よく!野菜の栄養素を効率よく摂る調理方法のポイント

食べ物の選択肢が多様化する昨今は、お腹を満たすだけなら安価で手早く済ませることも可能です。しかし、それだけでは栄養が偏りがちなのも事実です。 自炊の大きなメリットの一つには、食材や調理法を組み合わせて、栄養バランスを整えやすいことがあります。無駄なく栄養素を摂るために、野菜の調理で意識しておきたいポイントについてご紹介します!

-

香りが命!「三つ葉」

さわやかな香りと風味で、日本料理に欠かせない「三つ葉」。 料理のアクセントだけでなく、サラダやお浸し、かき揚げなど、様々な料理で楽しめます。今回はそんな「三つ葉」についてご紹介します。

-

栄養満点!ニラを食べよう!!

食べると元気が湧いてくる!?今回は「ニラ」についてのお話です。

-

健康に良い食生活とは?~1日3食のメリット~

皆さんは1日3食しっかり食べていますか?ついつい朝食を抜いてしまっている方も多いのでは?今回は1日3食摂るとどのように良いのかお話したいと思います。

-

特有の香りと味わいがクセになる!「春菊」を食べよう

冬の代表的な緑黄色野菜として、鍋物やお浸しに大活躍の「春菊」。 香りや味に個性があり、好き嫌いが分かれてしまう野菜の1つかもしれませんが、日常で不足しがちな栄養素を多く含んでいます。 今回は、そんな「春菊」を深掘りしていきます!

-

体に悪い奴ではない?プリン体のお話

「ビールはプリン体が多くて痛風になるから飲み過ぎないようにしている」など、お酒を好んでいる方なら、一度はこんな言葉を耳にしたことがあるのでは? しかし、プリン体を摂ると一体どうして痛風になるのかというと、意外と説明しづらいですよね。今回はそんなプリン体のお話です。

-

野菜1日350gってどのくらい?

厚生労働省は、健康づくりの指標「健康日本21」で、生活習慣病などを予防し、健康な生活を維持するために「1日野菜摂取量350g以上」を推奨しています。 これは、カリウム、食物繊維、抗酸化ビタミン(ビタミンA・C・Eなど)の適量摂取が期待される量です。 現状は、厚生労働省「国民健康・栄養調査」(令和4年)によると、20歳以上の野菜摂取量の平均値270.3gと直近10年間で男女とも減少しています。野菜が健康に良いとわかっていても、意識しなければなかなか食べられないものです。

-

体の代謝とは

健康関連の記事などで見かける「体の代謝」とはどんなものなのでしょうか。 今回は「基礎代謝」に関連したお話です。

-

彩りをプラス!絹さやを知ろう

料理の彩りなどに活用されることが多い絹さやですが、スナップえんどうなど見た目が似ていて分かりにくいですよね。今回はそんな絹さやについてのお話です。

-

知っていますか?「二十四節気」

夏至や冬至、春分や秋分といった言葉。カレンダーにも記されているので、一度は見たり、聞いたりしたことがあるでしょう。これらは「二十四節気」と呼ばれています。 二十四節気にはどのような意味が込められ、私たちの食とどのように関わっているのでしょうか。

-

元気な体づくりには欠かせない栄養素、「たんぱく質」を摂ろう!

皆さんは、日々の食事でたんぱく質をしっかり摂っていますか? 実は摂っているつもりでも、意外と足りていないかも…? 今回は、積極的に摂りたい「たんぱく質」についてのお話です。

-

世界的にはレア食材? 海苔と日本の歴史

「おにぎりをイメージして下さい」と言われたら、多くの人が思い浮かべるのが三角形の形をした白米に海苔を巻いた図でしょう。日本で暮らしていれば、コンビニやスーパーなどのごく身近な場所で、海苔を巻いたおにぎりを日常的に目にします。 今回はそんな、おにぎりに欠かせない海苔のお話です。

-

代表的な中国野菜のひとつ「チンゲン菜」

チンゲン菜は、アブラナ科の葉野菜で白菜の仲間です。肉厚で淡緑色の茎と緑色の葉が特徴で、日本に入ってきたのは1970年代の日中国交回復以降だと言われています。ハウス栽培の活用により通年出回っていますが、9~1月頃が旬で気温が下がる晩秋が最もおいしくなります。

-

1月11日は鏡開きです

年が明けてお正月が過ぎると、お供えしていた鏡餅をいただく鏡開きがやってきます。なぜ鏡開きといわれ、お餅を食べるのでしょうか。

-

なかなか難しい油の温度の見分け方

揚げ物をする際に、「中がまだ生だった」「衣がべたべたになってしまった」という経験はありませんか?その失敗の原因の一つは、油の温度です。せっかく自宅で揚げ物をするならカラッとおいしい揚げ物をしたいですよね。今回は温度計なしでも分かる、油の温度の見分け方についてご紹介します。

-

冬の味覚、「鱈」を食べよう

寒い時期の鍋料理で定番の魚と言えば…そう!「鱈」です! 鱈はイギリス、フランス、スペイン、韓国など世界中で好まれ、沢山食べられています。今回は、味にクセがなく、小さなお子さんやご高齢の方も召し上がりやすい「鱈」を深掘りしていきます!

-

鍋にはやっぱりこれ!白菜の美味しさに迫る

寒さが身に染みる季節には、温かい鍋物が恋しくなるものですよね。 そんな鍋物に欠かせない野菜が白菜。出汁のうま味が染みて、トロっと柔らかな食感になるのがたまりません。 今回はそんな白菜についてのお話です。

-

減塩生活はじめませんか?

日本は昔から、しょうゆや味噌といった調味料、漬物、干物などの保存食が食生活を支えてきたため、どうしても塩分摂取が多くなりがちです。 健康のためにも、減塩を心がけたいけど、おいしくなくては続きません。 そこで今回は無理なく自然に減らす調理のノウハウをご紹介します。

-

学校給食はいつから始まった?

現在、日本では小学校及び一部の中学校で提供されている給食ですが、いったいいつから給食というシステムが始まったのでしょうか。

-

いまさら聞けない!?火加減の違い

レシピを見ると登場する、強火・中火・弱火・とろ火。強火だからといって、コンロの火をついついMaxまで強くしていませんか?実はこれ、間違いなんです。今回はそんな火加減についてのお話です。

-

生クリームとホイップクリームの違いとは?

お菓子作りをはじめ、料理にも大活躍の「生クリーム」。パッケージの裏面をよくみると原材料や乳脂肪分のパーセンテージがさまざまで、どれを使ったらよいのか悩むことも。そこで今回は生クリームの種類や使い分けなどについてご紹介します。

-

ズキズキ痛む口内炎…。できてしまったら気を付けたい、食事のポイント

口内炎ができると、ズキズキ痛かったり染みたりして、話しにくい・飲食しづらいなどの症状が起こりますよね…。 今回は、口内炎の種類や、おすすめの栄養素についてお話しします。

-

定番ながらも高級魚の代表格!?マグロを巡るあれこれ

海洋大国の日本。近年は食の洋食化などに伴い、魚の消費量が減少傾向にありますが、それでも1人当たりの魚の消費量は世界でもトップクラスです。 今回はそんな日本人が愛してやまない魚、マグロについてのお話です。

-

11月24日は「和食の日」!

実りのシーズンである11月は「和食月間」です。 一般社団法人和食文化国民会議は「1124(いいにほんしょく)」の語呂に合わせて「11月24日」を「和食の日」として制定しました。 2013年には、「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界でも注目が集まっている「和食」。 今回は、「和食の日」についてご紹介します。

-

冬といえば蜜柑(みかん)!

みかんは、「皮がやわらかく手で簡単に剥ける小型の柑橘類」の総称というのをご存じですか。 今回はみかんの中でも日本人に馴染み深い、「温州みかん」のお話です。

-

油脂の特性②

料理やお菓子に使われる油脂ですが、種類によっての機能や違いについて分からないことが多いですよね?今回はそんな油脂についてのお話です。

-

分かると楽しい!身近な「菓子」の名前の由来

長い歴史を持つ洋菓子の起源は定かではありませんが、紀元前6000年ごろには果実やはちみつなどの甘味を楽しんでおり、それがお菓子の原点とされています。そこから長い時間を経て、世界各国でさまざまなおいしいお菓子が誕生しました。 皆さんが何気なく食べている洋菓子。その名前の由来や起源をご存知ですか?

-

蓋や落とし蓋、活用していますか?

調理器具は種類が豊富で、近年では調理が楽しく手軽になるような便利グッズも増えています。 今回は、蒸す・煮る時に使う「蓋」、「落とし蓋」についてのお話です。

-

捨てているけど食べられる!?秋冬の野菜を捨てずに食べよう

食育の三本柱に数えられる「食料問題や環境問題を考える」に関わるものに食品ロスがあります。 実は、家庭から廃棄している食品には、期限切れや余り物の直接廃棄の他に、野菜の皮を剥きすぎるなどの過剰除去によるロスがあります。 今回は秋冬の旬の野菜で、余分に廃棄している野菜が無いかをチェックしてみまし ょう!

-

世界で生産量が最も多い果物のひとつ「ぶどう」!

ぶどうの品種はとても多く、世界には1万種以上もあると言われています。 日本では生食が主ですが、国外では主にワインやレーズンなどの原料となっています。 旬の今の時期なら、家族や友達とぶどう狩りが楽しめそうですね。 今回はそんなぶどうの歴史や栄養についてご紹介します。

-

そのダイエットは本当に必要ですか

間違ったダイエットは成長の妨げや健康被害などを起こす事もあります。

-

ここがすごい☆山芋の魅力をご紹介!

生で食べられる唯一のイモとして知られている山芋。すりおろしてとろろにしたり、加熱をしてホクホクとした食感を楽しんだり。今回はそんな山芋についてのお話です。

-

薬味だけではない!いろいろな料理でみょうがを楽しもう!!

爽やかな香りとシャキシャキの食感が魅力の「みょうが」。 そうめんや冷ややっこなど、夏場の食卓に登場することも多いのではありませんか? 夏のイメージが強いみょうがですが、実は9~10月の秋もおいしい季節です。

-

野菜のアク抜き~秋・冬編

野菜のアク(灰汁)とは、食材の持つ渋みやえぐみ・臭みのことで、食材の酸化や褐変の原因にもなります。また、アクをそのままにしておくと渋みやえぐみを感じ、料理の味が損なわれる上、濁ってしまい見た目も悪くなってしまいます。 しっかりアク抜きの方法を確認して、美味しい料理に仕上げましょう。 今回は秋・冬の野菜のアクの取り方についてご紹介します。

-

甘くてみずみずしい…桃のお話

日本で古くから親しまれている果物の一つ、桃。夏から初秋にかけて、さまざまな品種が出回ります。 今回はそんな桃についてのお話です。

-

五味五色五法

以前から健康に良い食事として注目されている日本料理ですが、ユネスコの無形文化財に登録された事で、再度注目を浴びています。 今回は日本料理の五味五色五法についてご紹介します。

-

使い方いろいろ。知っておきたい「重曹」の活用法

生地を膨らませる効果があることから、お菓子作りでよく登場する「重曹」。 でも、使い道はそれだけではありません。知っておくと普段の料理がよりおいしく、きれいに仕上がる、重曹のお話です。

-

バナナ、食べていますか?

年齢問わず食べやすく、人気がある果物と言えば…そう!「バナナ」です! 比較的価格が安定していて通年販売されていることから、定期的に買っているという方も多いのでは? 今回は、そのままは勿論、焼いても揚げても美味しい「バナナ」についてのお話です。

-

卵と油から生まれる美味しさ…マヨネーズの秘密

塩・砂糖・しょうゆなどなど…日本の家庭で多くの家に常備してある調味料はいろいろあります。そんな常備調味料の一つに、マヨネーズがあるという方は多いでしょう。 今回はそんなマヨネーズについてお話します。

-

「和ハーブ」と呼ばれるしその魅力

爽やかな香りで、薬味や刺身のつまとしておなじみの「しそ」。 今回は和ハーブと呼ばれるしそについてご紹介します。

-

献立の考え方

毎日バランスの良い献立を考えるのは、意外と大変ですね。 今回は献立をバランス良く、組み立てられる方法をご紹介します。

-

小さな実にはおいしさや栄養がいっぱい!「ナッツ」の話

そのまま食べるだけではなく、料理やお菓子に幅広く使えるナッツ。 その小さな実には、おいしさや栄養がギュッと詰まっています。

-

ハーブを上手に使い分けよう!~魚編~

ハーブにはそれぞれ個性があり、役割や目的によって使い方にもちょっとしたコツがあります。しかし、ポイントさえ押さえれば、決して難しいものではありません。 今回は、魚に合うハーブをご紹介します☆

-

低カロリーだけどすごい!?きゅうりで夏を乗り切ろう

夏野菜の代表的な存在、きゅうり。ハウス栽培も盛んで、日本全国どんな季節でも手に入れやすい野菜の一つですが、夏に食べるきゅうりは特別な美味しさがありますよね。 今回はきゅうりの豆知識と生食の注意点についてお話します!

-

間食にどんなものを、どんなタイミングで食べる?

「間食は太る!」「ダイエットに間食は敵」と思っている方は、多いのではありませんか?確かに、欲望のままに好きなだけ食べていれば太ります。 しかし、適度に上手に間食をすれば、むしろ太りにくい体になるのです!

-

抗酸化物質とは何だろう

私たちの体は年を重ねるに従い老化していきますが、これは体が酸化する事で起こります。酸化は活性酸素によるもので、それを抑制する物質が抗酸化物質です。 今回は私たちの体に役立つ抗酸化物質についてのお話です。

-

夏においしいトウモロコシのお話

甘くておいしいトウモロコシは夏には欠かせないですよね。今回はそんなトウモロコシについてのお話です。

-

「アガー」の特徴と失敗しない使いかた

これから夏に向けてどんどんと暑くなっていきます。暑い日には、ひんやりとしたゼリーが食べたくなりますよね?そのときに活躍する凝固剤「アガー」の使い方をご紹介します。

-

「高齢者の脱水」に注意!

“成人の体の約60%は水分”と言われるように、水分は生きていく上で欠かせません。 暑くなるこれからの時期は、汗として水分が体外に出ていくので水分補給がとても重要になります。なかでも高齢者はのどの渇きを感じづらいので、特に注意が必要です。 今回は、「高齢者の脱水」について考えていきます!

-

洋食の味付けに欠かせない? ソースと日本のつながり

揚げ物や、お好み焼きなどの粉もの料理に欠かない存在がソース。家庭に常備していることも珍しくありません。 今回はそんなソースについてお話します。

-

楊貴妃も愛した果物!?ライチ

世界三大美女の一人、楊貴妃が愛したと言われる「ライチ」。 固い皮で覆われた果肉は、半透明な乳白色、ジューシーで香り高く、さっぱりとした甘さが魅力です。 今回はライチの栄養や保存法についてご紹介します。

-

芳醇な香りが魅力のメロン!

ジューシーで香り高く、甘いメロンの魅力をご紹介します。

-

知らなきゃ損!?知っておきたい箸のマナー

当たり前のようにほぼ毎日使っている箸には、様々なマナーがあります。もしかしたら、知らず知らずのうちにマナー違反をしてしまっていることがあるかもしれません。今回は、そんな箸のマナーについてご紹介します。

-

今でしか味わえない「新じゃが」を食べよう!

じゃがいもは1年中出回っていますが、新じゃがはこの時期にしか味わえない初夏の味覚です。皆さんは「じゃがいも」と「新じゃが」の違いをご存知ですか?

-

5月5日は、何の日?

皆さんは、5月5日は何の日かご存じですか? カレンダーを見ると「こどもの日」と記されていますが、「端午の節句」や「菖蒲の節句」とも呼ばれています。 今回は、国民の祝日である「5月5日」を深掘りしていきます!

-

デスクワークは活動量が少ない!?どんな食事をしたらいいの?

適度な運動は健康のもと…とはいえ、基本的な仕事がデスクワークの場合は、時間を作って運動し、継続するのは難しいですよね。しかし、活動量が少ない状態で食べたいものを好きなだけ食べていると、後々の健康に影響を及ぼすリスクがあるのも事実です。今回はデスクワーク時の食事で注意するべきポイントについてお話します。

-

おいしく減塩

塩分の摂りすぎは、高血圧をはじめとするさまざまな生活習慣病を誘発する原因になっていることが明らかになっています。

-

実はフルーツ!?アボカド

ねっとりとした食感と、濃厚な味わいから森のバターという別名もあるアボカドについてご紹介します。

-

ひと手間でおいしくなる☆油抜き・水切りの話

調理工程ででてくる油抜きや水切り。そのままでも調理できますが、なぜわざわざ油抜きや水切りをするのでしょうか?今回はそんな油抜き、水切りの効果についてお話しします。

-

甘酸っぱく、やわらかな果肉が魅力のいちご。

味はもちろん、切る手間もなく、手軽に食べられる「いちご」。子どもから大人まで幅広い世代に愛されている果物です。

-

欠食、ついついしていませんか?

仕事や家事、育児などで忙しいと、ついつい食事が疎かになってしまう事もありますよね。 気が付けば1日2食、さらには1日1食になってしまっているなんて場合も…。 今回は、3食の中で欠食しがちな「朝食」に注目していきたいと思います!

-

捨てているけど食べられる!?春夏の野菜を捨てずに食べよう

食育の三本柱の一つ「食料問題や環境問題を考える」に関わる要素は色々なものがあります。そのうちの1つが食品ロス。実際、日本では日々、たくさんの食材が廃棄されています。 実は、家庭からの食品の廃棄には、期限切れや余り物の直接廃棄の他に、野菜の皮の剥きすぎなどによる過剰除去によるロスがあります。 今回は春夏の旬の野菜から、余分に廃棄している野菜が無いかをチェックしてみましょう!

-

最低限持っておきたい調理道具12選!

新年度を迎え、新たな生活をスタートさせ、ひとり暮らしを始める料理初心者の方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、料理初心者必見!必要最低限な調理道具をご紹介します。

-

眠くなりにくい昼食の摂り方

昼食後は眠くなって仕事や家事に集中できない!なんてことありませんか? 食べ方を工夫する事で、食後に眠くなるのを軽減出来るかもしれませんよ。

-

玉ねぎについて知ろう!

和食にも洋食にも中華にも、家庭料理に欠かせない存在の玉ねぎ。 今回はそんな玉ねぎについてのお話です。

-

お彼岸とは?「ぼたもち」と「おはぎ」は何が違うの?

春の彼岸は「春分の日」、秋の彼岸は「秋分の日」を中心とした前後3日を含む7日間がお彼岸です。この日はお墓参りにいき、ご先祖様を供養する日です。

-

手軽に栄養補給?サプリメントと食事について

現代の食生活は多様化が進み、栄養素を摂る手段がたくさんあります。 忙しくて調理の時間が惜しい人の中には、サプリメントや栄養補助食品に頼る方もいらっしゃいますね。 ただし、これらの食品はとても手軽な反面、食べ方に注意しないと健康被害をもたらす可能性があります。今回はサプリメントや栄養補助食品とうまく付き合っていくためのポイントについてお話します。

-

バランスの良いお弁当とは

お昼は手作りのお弁当を持参する方も多いのではないでしょうか。 今回は、バランスの良いお弁当についてご紹介です。

-

家計にうれしい☆もやしの魅力!

お手頃価格でおいしく使い勝手のよいもやし。今回はそんなもやしについてのお話です。

-

野菜のアク抜き~春・夏編

野菜のアク(灰汁)とは、食材の持つ渋みやえぐみ・臭みのことで、食材の酸化や褐変の原因にもなります。また、アクをそのままにしておくと渋みやえぐみを感じ、料理の味が損なわれる上、濁って見た目も悪くなってしまいます。 しっかりアク抜きの方法を確認して、美味しい料理に仕上げましょう。今回は春・夏の野菜のアクの取り方についてご紹介します。

-

菜の花の季節がやってきた!

菜の花は「なばな」「心摘菜(しんつみな)」の別名を持つアブラナ科の緑黄色野菜です。つぼみ・茎・葉を食べることができ、独特のほろ苦さがあるのが特徴です。 今回は、春先に旬を迎える「菜の花」についてのお話です。

-

春の七草のひとつ、「せり」のおいしい季節です

シャキシャキの食感と特有の香りが魅力の「せり」。この時期は鍋物の具材として重宝しますよね。今回は今がおいしい「せり」のお話です。

-

ハーブを上手に使い分けよう!~肉編~

ハーブにはそれぞれ個性があり、役割や目的によって使い方にもちょっとしたコツがあります。しかし、ポイントさえ押さえれば、決して難しいものではありません。 今回は、肉に合うハーブをご紹介します☆

-

実は日本の文化に関わる重要な食品!?いかの秘密

海洋国である日本では、魚以外の海産物もよく食べられています。その中でも特に身近な存在の一種が、いかです。そのまま調理するのはもちろん、乾物にも加工されていて様々な方法で食べられ、親しまれています。 今回はそんないかについてお話します!

-

身近な食育活動

近年、朝食の欠食、こ食、偏食などによる食生活の乱れなどにより子どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化しています。その原因として考えられるのは、家庭環境や食文化の変化など様々。今こそ「食育」を!

-

2024年の初午は2月12日!

「初午(はつうま)」は稲荷神(田の神様)を祀った伝統行事です。どのようなものなのか、ご紹介します。

-

意外と知らないみりんの性質

皆さん何気なく使っているみりんですが、どんな効果や性質があるかご存知ですか?今回はそんなみりんについてのお話です。

-

種類いろいろ、これからおいしくなる柑橘

冬の定番である「こたつでみかん」。この時期になるとみかんを常備しているご家庭も多いのではないでしょうか。みかんはもちろん、ほかにもこの時期に旬を迎える柑橘があります。今回はおすすめの4つの柑橘をご紹介します。

-

食物繊維、ちゃんと摂れていますか?

皆さんは食事をする上で、「食物繊維」を意識して摂っていますか? 今回は、『第6の栄養素』と称されるほど、近年重要視されている「食物繊維」についてのお話です。

-

調味料の知識を高めよう!ケチャップ編

普段何気なく使っている調味料。料理を作るなら、それぞれの特徴について知っておくとグッと美味しくなり、スキルアップにも繋がります! 今回はオムレツに欠かせない、ケチャップについてのお話です。

-

シャキシャキ食感が魅力の水菜

サラダや鍋、炒め物など様々な料理で活躍する「水菜」。シャキシャキとした食感と、クセのない味わいが人気です。今回は、「水菜」の魅力についてご紹介します。

-

よく使う調理用語

料理をする時に出てくる「調理用語」ですが、知らないと戸惑うものもありますね。 今回はたくさんある調理用語の中から、料理本などで出てくる用語をまとめてみました。

-

歳時記について知ろう~人日に七草を食べるのはなぜ?~

明けましておめでとうございます。昨年は多くの方に読んでいただきありがとうございました。今年も引き続きよろしくお願い致します。 今回は1月7日に七草を食べる理由についてお話したいと思います。

-

季節の変わり目や人生の節目に、縁起のよい食べ物を知ろう

日本では、古くから季節の変わり目や人生の節目には縁起物が食べられてきました。「赤飯」や「鯛」など、縁起のよい食べ物は知っていても、なぜ縁起がよいのか知らないという人もいるのではないでしょうか。 今回は、数ある縁起のよい食べ物のなかから、いくつかご紹介します。

-

“隠れ肥満“にご注意を!

“肥満”と言うと、「体重が増えた」、「下半身が太くなった」など、体重や体型のことばかりを気にする方も多いのでは…? 確かに、それも肥満の目安の1つではあります。しかし、歳を重ねると基礎代謝量が減少することで増加傾向にある、『体脂肪』に目を向けることも大切です☆ 今回は、体重だけでは判断が難しい、“隠れ肥満”についてのお話です。

-

どこでも買えるけれどやっぱり特別?牛肉のお話

肉食が解禁された明治時代以降、日本でも多くの人が牛肉を食べるようになりました。現代でも、ちょっと奮発して豪華な食事を…と思った時には、牛肉が候補に挙がることが多いのではないでしょうか。今回はそんな牛肉のお話です。

-

鶏肉の栄養と選び方

価格がリーズナブルで、和洋中と様々な料理に使える「鶏肉」。 今回は、毎日の料理に重宝する「鶏肉の栄養と選び方」についてご紹介します。

-

つらい貧血症状を改善するには

貧血にはいくつか種類がありますが、一番多いのが鉄欠乏性貧血です。 鉄欠乏性貧血は、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビン(鉄とたんぱく質が結びついたもの)の鉄分が不足して数が減ったり小さくなってしまい、十分な量の酸素を体中に届けられなくなった状態です。ゆっくり進行していく事も多いので、健康診断などで指摘され、初めて自覚する方も少なくありません。この貧血は妊娠期や月経中の女性に多い不調のひとつですが、実は成長期の子どもや食事量が減ってしまう高齢者も注意が必要です。

-

シャキシャキの食感が魅力!「チンゲン菜」の話

中国野菜としてなじみ深い、チンゲン菜。味にクセがないことから和洋中どんな料理とも相性のよいのが魅力です。

-

つらい肩こりに、「食」でアプローチしてみよう!

「肩こり」は多くの日本人が症状を訴え、「肩こり」のために病院を受診し、治療を受けている患者さんは少なくありません。 今回は、悩ましい肩こりの予防に効果的な栄養素をご紹介します。

-

痛くてガサガサ…手荒れにならないためにするべき食事とは?

冬場に水仕事をしていると、どうしても気になるのが手荒れ。ちょっとでもケアを怠ると翌日にはガサガサになったり、ひどい時にはあかぎれになって痛むことも…。 そんなつらい手荒れのケアの方法の中には、必要な栄養素を摂ることも含まれています。どんな栄養素が必要なのか、確認してみましょう!

-

海のミルクと呼ばれるカキ

濃厚な旨味を持ち、「海のミルク」とも呼ばれるほどクリーミーな味わいのカキ。今回はそんなカキについてのお話です。

-

秋は新米の季節!おいしいごはんを食べよう

実りの秋でもある10月は、ふっくらつやつやの新米が出回る季節です。米のほかにも穀物はありますが、なぜ日本では米が主食になったのでしょうか?

-

比率を覚えれば怖いものなし!?和の味付けをばっちり決めるには?

まだ料理に慣れない時に困ることの一つが、味付けをどうするか。 日ごろから食べているものの味を参考にすればよいのはわかっていても、自分で作るとなると正解がわからなくなることがあります。 今回はそんな悩みを解決する、調味料の配合のお話です。

-

便秘解消のためにできることとは?

便秘とは、「本来体外に排出すべき便を、十分量かつ快適に排出できない状態」のことをいい、大腸の機能が低下することで起こる「機能性便秘」と、腸の病気などが原因で起こる「器質性便秘」に大きく分けられます。 今回は、日常的に多くの方が悩まれる「機能性便秘」についてご紹介します。 「機能性便秘」は、食生活や生活習慣などを見直すことで改善できる可能性が高くなります。

-

ミネラルの働きとは

私たちの体に欠かすことの出来ない栄養素はたくさんありますが、今回はその中からミネラルにスポットを当ててご紹介します。

-

ハロウィンにかぼちゃを飾るのはなぜ?

食べても飾っても良しのかぼちゃ。今回はそんなかぼちゃにスポットをあてていきたいと思います。

-

免疫力を高めよう!

免疫力は、加齢や過剰なストレス、不規則な生活習慣などによって低下します。 免疫力が低下すると、感染症にかかりやすくなるだけでなく、がんなどの病気を発症するリスクも増えてしまいます。 そのほか、免疫力の低下によって血行が悪くなると、新陳代謝が下がって肌や髪の状態が悪くなるなど、美容の面にも影響を及ぼすこともあります。 今回は、免疫力を高めるポイントを食の観点から見ていきましょう。

-

秋の味覚の代表格が獲れない?さんまのお話

今年も食欲の秋がやってきました!秋が旬の食べ物の代表格といえば、さんまです。 しかし、近年はさんまというと、残念なニュースを耳にする機会が増えています。 今回はそんなさんまを巡るあれこれについてのお話です。

-

むくみを予防しよう!

朝起きたら顔がむくんでいた…夕方になると足がむくむ…という経験はありませんか? むくみの原因は、病気による慢性的なものと、病気ではない一過性によるものと大きく2つに分かれます。 今回は、多くの人が悩まされる一過性のむくみについてご紹介します。

-

食べる力

「食べる力」とはどんな事を意味する言葉なのでしょうか。 今回は「食べる力」についてのお話です。

-

食べていたのは花だった!?イチジクについて

ドライフルーツやジャムで目にすることの多いイチジク。ギリシャ神話や旧約聖書にも登場し、歴史のある果物です。今回はそんなイチジクのお話です。

-

冷凍庫を上手に活用し、食品のロスを減らそう!

買い物のとき、「今日はこの食材が安いから」と必要以上に購入していませんか? 使いきれるならよいのですが、使い忘れて冷蔵庫の中でしなびているということも…。 せっかく購入した食材、捨てることなくおいしくいただきたいですよね。 すぐに食べきらないときは、冷凍庫を活用しましょう。

-

女性に嬉しい栄養素がたっぷり☆「カレイ」を食べよう!

煮付けや唐揚げ、ムニエルなどに調理される事の多い「カレイ」。 高たんぱく、低脂質で消化吸収に優れているので、体調が優れない時にもおすすめの食材です。 今回は、そんなカレイの魅力に迫ります☆

-

日々の悩みの種になることも…?頭痛と食べ物の関係に迫る

体は健康だけれど、なんだか頭が痛い…。 いわゆる「頭痛持ち」と呼ばれる人は多く、繰り返す痛みに悩んでいる方も少なくありません。 今回は頭痛と食事の関係についてのお話です。

-

発酵食品の魅力~納豆編~

発酵食品は美味しいだけでなく、身体に嬉しい栄養がたくさん。 今回は、ご飯との相性抜群!「納豆」についてご紹介します。

-

栄養たっぷり☆パイナップルを食べよう!

暑い季節がやってきましたね。皆さんは夏バテになっていませんか?今回は今が旬のパイナップルについてのお話です。

-

なめらかな食感と芳醇な香りが魅力の南国フルーツ「マンゴー」

インド~マレー半島周辺が原産のマンゴーは、4000年以上も前から栽培されていたと伝えられているほど歴史のあるフルーツです。メキシコやフィリピン、タイなどから多く輸入されていますが、最近は、沖縄県や宮崎県、鹿児島県などの国産マンゴーも出回っています。

-

「新型栄養失調」ってなんだろう?

”飽食の時代”である現在、『「栄養失調」なんて言われても、いまいちピンとこない…』という方も多いのではないでしょうか? 実際、日本で多くの人が栄養失調となったのは、第二次世界大戦中や終戦後まもなくのこと。その後は「栄養失調」という言葉を耳にすることが少なくなりました。 しかし、近年「新型栄養失調」という言葉が出てくるようになってきました。 今回は、誰もが起こり得る「新型栄養失調」についてご紹介します。

-

夏の疲労回復対策

うだるような暑さが続く日本の夏。夜になっても気温が下がらず、家に帰るともうクタクタ…そんな日が多くなりましたよね。 今回は夏ならではの疲労を乗り切るために、どんな食事をすれば良いのかお話しします!

-

日本三大珍味のウニとは!?

高級食材ですが、濃厚な甘みがたまらない「ウニ」。今回はそんな「ウニ」についてのお話です。

-

美肌をキープ!必要な栄養素とは?

美肌を維持するためには「スキンケアが大事だ」と思いがちですが、それだけではありません。なにより、バランスの良い食事や睡眠などで健康な身体を作ることが大切です。代謝の良い体は、肌のターンオーバー(新しい肌の生まれ変わり)が円滑に行われるので、美肌をキープすることができるのです。 では、ターンオーバーに必要な栄養素にはどのようなものがあるのでしょうか。 効果的な栄養素をピックアップしてご紹介します。

-

6月16日は「和菓子の日」

ようかん、まんじゅう、どら焼き…と日常的に食べられているもののほか、季節をあらわした美しい見た目の練り切りなど、さまざまな種類がある和菓子。 入学や卒業シーズンには紅白まんじゅうがお祝いの菓子としても用いられ、私たちの生活に欠かせません。

-

「髪の健康」と「食」を考える

髪は頭の大部分を占め、真っ先に視界に入るので、人の印象を大きく左右するパーツと言われています。 今回は、スキンケアと同じくらい力を入れたい!「髪の健康」を食の視点から考えていきます!

-

水分だけじゃダメ?熱中症対策

猛暑日が増えつつある日本の夏。近年では熱中症の危険性も周知されるようになってきましたね。熱中症は重症化すると、命に係わる事態にもなる恐ろしい病気の一つです。 今回は熱中症と食べ物についてのお話です。

-

サラダでもおなじみ!種類も豊富なレタス

みずみずしくてシャキシャキとした食感が魅力の「レタス」。 レタスというと、日本では結球した玉レタスを言いますが、もともとは地中海沿岸から西アジアにかけてが原産地で、結球しないリーフレタスが始まりでした。 日本での栽培は諸説ありますが、平安時代に始まり、玉レタスが日本に入ってきたのは江戸時代末期になってからのようです。本格的に栽培されるようになったのは明治時代になってからで、それ以降、サラダ野菜として定着しました。

-

今が旬!ジューシーな「びわ」を食べよう

楽器の琵琶に似ていることから、この名がついたと言われている「びわ」。 ほどよい甘みと酸味が魅力的な、初夏に旬を迎えるフルーツです。

-

つらい二日酔い…対策はどうしたらいい?

ほろ酔いで良い気分になると、ついつい気が緩んで飲み過ぎてしまうことがありますよね。でも、その後に様々な症状と共にやってくるのが、二日酔いです。 今回はつらい二日酔いの対策と食事についてのお話です。

-

酸っぱくて爽快!レモンを食べよう!

料理やお酒の添え物として使われたり、果汁を料理のアクセントに使われたりと、様々な用途があるレモン。今回はそんなレモンについてのお話です。

-

発酵食品の魅力~味噌編~

発酵食品というと、納豆、キムチ、ヨーグルト、チーズ…を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実は、味噌、しょうゆ、酢、みりん、酒、など調味料もすべて発酵食品です。 今回は日本が誇る伝統的な発酵調味料のひとつ「味噌」についてご紹介します。

-

いろいろな料理に大変身!「豆」を食べよう!!

保存性が高く、栄養も豊富な豆は、料理やお菓子だけでなく、しょうゆ・味噌などの加工品の原料としても使われ、私たちの食生活に欠かせません。 さらに、縁起を担ぐお正月の「黒豆」や邪気を払う節分の「炒り大豆」など、行事でも豆は大切な役割を持っています。 世界にはマメ科の植物が約1万8千種もありますが、そのうち食用とされているのは約70種。今回はそのなかから代表的な豆類4つをご紹介します。

-

記憶力アップに効果的な栄養素ってあるの?

最近、名前が思い出せなくなったり、会話の中で「あれ」や「それ」という言葉が増えていませんか?記憶力の低下は、年齢・性別問わず気になるものですよね…。 そこで今回は、いくつになっても衰えさせたくない!「記憶力」を食の観点から考えていきたいと思います。

-

体の燃費をよくするために…ビタミンBの秘密

人間の体はエネルギーを代謝することで動いています。しかし、ただエネルギーがあればよいというものではありません。 今回はエネルギーを生み出すために欠かせない栄養素、ビタミンBについてお話します。

-

旬の食材を食べる理由

旬とは、自然の中で普通に育てた野菜や果物がとれる季節、魚がとれる季節で味が最もおいしくなる時期のことです。また収穫量が多いので、その他の時期より価格が安く、栄養価も高いものがたくさんあります。

-

めでたい!魚の王様!鯛とは?

お祝い事には欠かせない魚の王様・鯛ですが、なぜめでたい魚なのでしょうか?今回はその鯛にスポットをあてていきたいと思います。

-

女の子の成長を祝う、3月3日は「上巳の節句」

この日は、「桃の節句」、「雛祭り」とも呼ばれ、雛人形を飾り、女の子の幸せと健やかな成長を願ってお祝いをする日です。

-

のどが痛い…。そんな時、食事はどうする?

「なんだかのどがイガイガ、チクチクする」「唾液を飲み込むだけでも痛い」。こんな辛い症状は早く解消したいものですよね…。 今回は、のどの痛みに効果的な栄養素や、食事のポイントなどをご紹介します。

-

「はまぐり」にぎゅっと詰まった栄養素のお話

女の子の健やかな成長を願う、ひな祭り(桃の節句)のお祝いには、様々な行事食が登場します。その中でも重要なのが、はまぐりのお吸い物。女性の将来の幸せを願っていただきます。 実は、はまぐりは行事の縁起物というだけではなく、女性にとって嬉しい栄養素が詰まっています!

-

ミネラルの宝庫!「わかめ」

味噌汁の具、酢の物など日本人にとっては身近な食材、「わかめ」。 一年中購入することができますが、3月~5月の春が旬です。

-

食事バランスとは何だろう

「食事バランスに気をつけよう」というフレーズを耳にした事がある方も多いと思います。では、食事バランスとは何なのでしょうか。 今回は、そんな知っているようで知らない、「食事バランス」について掘り下げていきたいと思います。

-

私たちの生活に欠かせない、水と和食の関係

私たちの生活に欠かせない「水」。 蛇口をひねれば簡単に水が手に入る日本は、世界と比べても水に恵まれている国だといえます。今回は、水と和食の関係についてのお話です。

-

日本の食卓には欠かせない!「豆腐」のお話

豆腐は、冷ややっこや味噌汁、ハンバーグや麻婆豆腐など、料理のジャンルを問わずに楽しめる食材です。 今回は、豆腐の栄養や、おすすめの保存法をご紹介します!

-

翌日に疲れを残さないために…睡眠の質を高める食事とは?

疲労は心身の不調をきたす要因であると知られていますが、ストレス社会とも言われる現代で、疲労しないようにするのは難しいものです。 たまった疲労を回復するためには、質の良い睡眠をとることが重要です。睡眠の質を高める食べ物と注意点を確認してみましょう!

-

魚を食べよう!

世界的に魚食が注目される中、日本では魚離れが加速しています。

-

若いうちから意識したい骨粗しょう症

骨粗しょう症は年齢が進むと起こりやすい疾患のひとつですが、若いからといって油断は禁物です。今回は骨粗しょう症についてご紹介します。

-

縁起のよい出世魚、今がおいしい「ブリ」の話。

ブリは成長するごとに名前が変わるため、縁起がよい出世魚として古くから愛されてきました。

-

和食の配膳、ちゃんとできていますか?

ここ数年、SNSで料理の写真を載せる方がグッと増えましたよね。 見ていると料理は美味しそうなのに、どこか違和感がある写真がチラホラ…。実はそれらの写真、「ご飯」と「汁物」を置く場所が逆だったのです! 今回は、日本人ならきちんと知っておきたい!和食の配膳についてのお話です。

-

学校・保育園任せじゃダメ? 家庭でできる食育

2005年の食育基本法制定から20年近くたった今、食育は多くの人に認知される言葉になり、教育現場でもいろいろな形で実践されてきました。 教育現場でやってもらえるなら、家庭では特に何もしなくてもいいのではないか?と思いがちですが…家庭でしか学べない食育もあるのです。

-

冷え性を改善しよう!

冷え性は、血行不良によって起こる症状のひとつです。 血行が悪くなると、身体に酸素や栄養が行き届かないだけでなく、蓄積された老廃物も排出されなくなります。そのため、冷え性が長く続くと新陳代謝が低下し、肩こりや肌荒れ、むくみ、便秘といった様々な症状が現れます。

-

冬の味覚 カニ

寒くなるとおいしくなるカニは冬の風物詩ともいえる食材のひとつです。 今回は、そんなカニについてご紹介します。

-

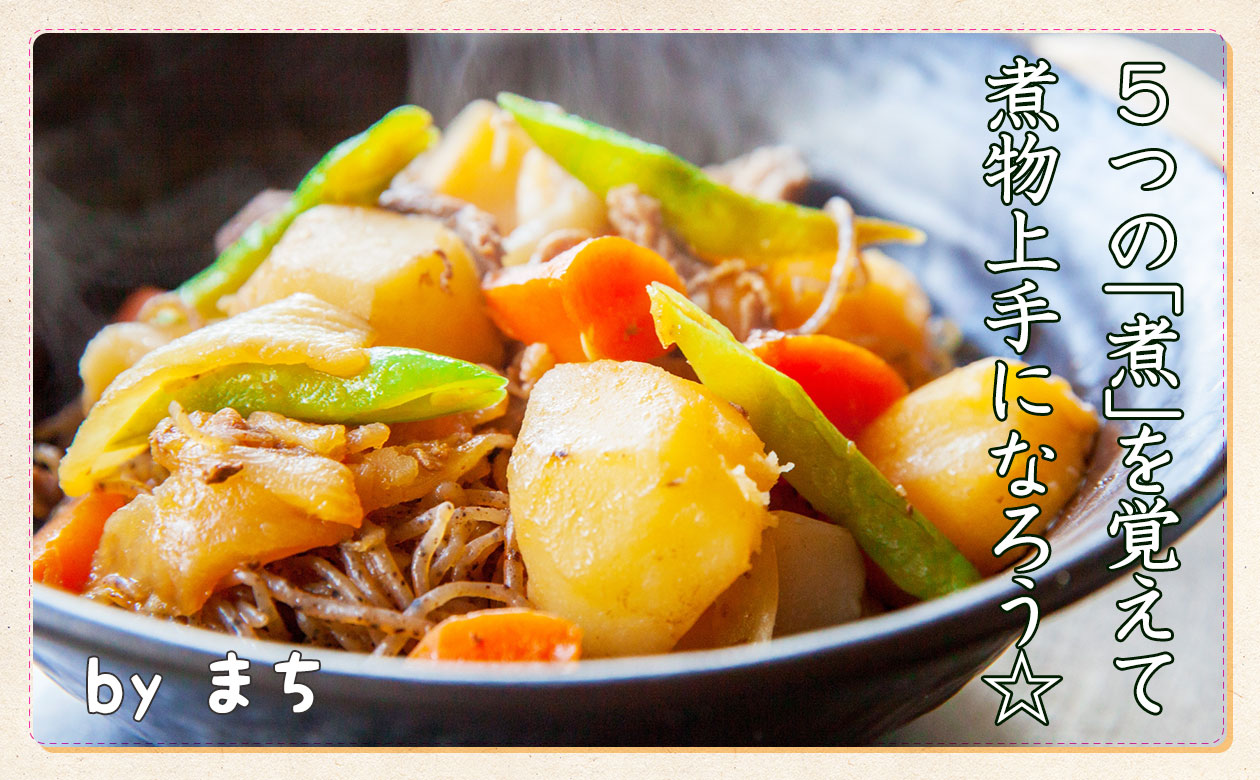

覚えておきたい調理用語 「煮る」

「煮る」とは、調味料を加えて加熱する調理法で、「煮物」は、材料を水や出汁、調味料と一緒に加熱し、その持ち味を生かしておいしく変化させる料理のことを言います。 おいしく仕上げるには、水加減や調理法がとても大切。 今回は、「煮る」にまつわる言葉についてのお話です。

-

カリフラワーが美味しい季節がやってきた!

冬にかけて旬を迎えるカリフラワー。しかし、形状が似ているブロッコリーの方が手に取りやすく、食卓への登場回数も多いのではないでしょうか? 今回は、ブロッコリーにも負けない!魅力たっぷりのカリフラワーをご紹介します!

-

年明けの準備に…お餅と日本人の深い関係

今年も残すところあとわずか…楽しいイベントが盛りだくさんですが、新しい年を迎えるために、準備するものもありますよね。 今回はお正月に欠かせないお餅についてのお話です。

-

便秘解消にはコレ!

便秘は、運動不足、ストレス、偏食や小食による食物繊維不足、水分不足などで腸の働きが悪くなることが大きく影響します。 便秘が続くと、腹痛や膨満感、食欲不振などの症状が出ることもあります。 まずは、生活リズムと運動・食生活を見直すことが大切です。

-

おせち料理とはなんだろう

正月料理といえば「おせち」ですね。 このおせちという言葉は、何を指すのか皆さんはご存じですか? 今回は「おせち料理」についてのご紹介です。

-

旬は2回、葉までおいしく食べたい「かぶ」

かぶは、弥生時代には日本へ伝わっていたと言われるほど古くからある野菜です。 江戸時代には全国で栽培されるようになり、今ではさまざまな品種が全国各地で作られています。

-

調理の基本を身につけよう「揚げ物」編

サクサクの衣が美味しい揚げ物。外食やお惣菜を買って食べるのも美味しいけれど、自分で作って揚げたてを食べるのも格別な味わいがあります。 今回は自宅で揚げ物にチャレンジする時のポイントについてお話します。

-

体に嬉しい栄養がいっぱい!サバを食べよう

味噌煮や塩焼き、缶詰など身近な魚「サバ」。 今回はサバの種類や栄養、缶詰についてお伝えします。

-

11月はボジョレーヌーボー解禁!

11月になると、耳にする事が多くなる「ボジョレーヌーボー」という言葉。 「ヌーボー」は“新しい”という意味で、フランスのボジョレ―地区で作られる新酒です。 今回は、食欲の秋に楽しみたい「ボジョレーヌーボー」についてのお話です!

-

ハレの日・ケの日の食事とは

ハレの日・ケの日とはいったいなんでしょうか。 今回は「ハレ」と「ケ」についてご紹介します。

-

話題の「植物肉」ハンバーグを実食!食肉を取り巻く環境問題とは

今回は植物肉の研究開発・製造を行うグリーンカルチャー株式会社・宮澤さんをお迎えし、「そもそも植物肉ってなに?」というところから、なぜ植物肉が必要とされるのか、どこまで開発が進んでいるのかなどのお話を伺っていきます。そして実際に、植物肉「Green Meat(グリーンミート)」で作られたハンバーグを服部幸應が実食レポート!

-

覚えておきたい「和え物」を作るコツ。

和え物の味がぼんやりしていて、なんだかおいしくない…。といった経験はありませんか。それは、ちょっとしたひと手間で変えることが出来るかも! 今回は、おいしく和え物を作るポイントをご紹介します。

-

奥が深い「でんぷん」のお話

料理で使うでんぷんと言うと、「片栗粉」をイメージする方も多いのではないでしょうか?実はでんぷんにはたくさんの種類があり、それぞれ原料や特性が異なります。 今回は、奥が深い「でんぷん」についてのお話です。

-

ほくほく美味しいさつまいも!料理に向く品種はどれ?

子どもから大人まで大好きなさつまいも。 焼いたり、蒸しただけでも美味しく食べられるのが魅力的で、たくさんの品種が出回っています。お料理で登場することも多いですよね。今回はさつまいも料理に向く品種についてのお話です☆

-

おやつの重要性

おやつというと、チョコレートやスナック菓子、ケーキ、おせんべいなどを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか? でも、おやつは必ずしもお菓子とは限りません。

-

世界ではあまり食べない!?ごぼう

今回ご紹介する食材は、これから旬を迎える「ごぼう」です。 きんぴらや炊き込みご飯など、和食の様々な料理に登場する「ごぼう」の魅力に迫ります!!

-

手に入るのは今だけ!秋の味覚、生の「栗」を楽しもう!

やさしい甘さとホクホクとした食感が魅力の「栗」は、お菓子から料理まで幅広く活用できる、秋を代表する味覚です。

-

奥が深い「小麦粉」のお話

生産量世界一の農作物である、“小麦”。そのほとんどが製粉され、「小麦粉」として使用されています。 今回は、種類が豊富で奥が深い「小麦粉」に注目してみました!

-

食物アレルギーとは

食物アレルギーは世代を問わず発症するアレルギーです。 私たちの生活と切っても切れない「食物」によって起こるアレルギーはどのようにして発症するのか、そのメカニズムなどについてご紹介します。

-

この料理はどこの生まれ?郷土料理をご紹介 きりたんぽ編

郷土料理の歴史やそのルーツ・エピソードをご紹介するシリーズ。 今回は米どころとして有名な秋田県を代表する郷土料理、きりたんぽについてご紹介します。

-

十五夜と里芋

日本の秋の年中行事といえば、「十五夜」。 お月見の風習は、平安時代に中国から伝わり、貴族が詩歌や管弦など、風流な宴を行うようになったのが始まりだと言われています。 それから庶民に広がり、農作物の収穫祭と結びつき、豊かな実りの象徴として「十五夜」を眺め、お供え物をして感謝や祈りを捧げるようになりました。

-

知っておきたい!お盆と精進料理

夏になるとお盆休みをとり、家族みんなで帰省する人も多いのではないでしょうか。 「お盆」という言葉はよく耳にしますが、この日が何の日なのかご存知ですか?今回は、お盆と精進料理についてのお話です。

-

飲み物に含まれる砂糖の量ってどのくらい?

夏場は、キンキンに冷えた炭酸飲料やジュースをグビグビ飲みたくなりますよね! しかし、それが習慣になってしまうと、思った以上に砂糖を摂っているかも…!? 今回は、意外と盲点だった!?「飲み物に含まれる砂糖」についてのお話です。

-

予期せぬ辛さにご注意!ししとうの謎

ほろりと苦い大人の味、ししとう。食べ慣れてくるとこの苦みが癖になりますよね。 しかし、苦みを楽しもうと口に入れたら、思わず「辛い!?」と驚かされた経験のある方は少なくないでしょう。ししとうは稀に、びっくりするほど辛いものが生まれるのです。 今回はししとうと辛みの謎に迫ります!

-

子どもの好き嫌い

子どもの健やかな成長のためにも、好き嫌いをしないで色々な食材を食べられるようになってほしいもの…。ですが、なかなか難しいですよね。 食の経験の浅い子どもにとって、初めてみる食べ物には警戒心が強く慎重になります。最初に食べた時のイメージが悪いと「嫌い」になりやすく、その後も食べなくなることはよくあるものです。

-

王様の野菜 モロヘイヤ

栄養満点野菜「モロヘイヤ」についてご紹介します。

-

先人の知恵で旨味も栄養もアップ!知っておきたい乾物の話

乾物は、もともと冷蔵庫のない時代に食品を長期保存するために編み出されたものです。しかし、乾燥する過程で旨味が加わったり、栄養価がアップしたりと嬉しい効果が発見され、現在では、健康によい食品としても知られています。 今回は、毎日の食事に使いやすい乾物、4つをご紹介します。

-

意外と知らない土用の丑の日

「土用の丑の日」とひとくくりにされていますが、実は「土用」と「丑の日」は別の意味合いがある言葉です。 今回は、意外と知らない「土用の丑の日」についてご紹介します。

-

ズッキーニの美味しい季節がやってきた!

ズッキーニはクセがなく、小さいお子さんも食べやすい野菜のひとつです。 今回は、イタリア・南仏料理には欠かせない、今が旬の「ズッキーニ」についてのお話です。

-

最初の願いは針仕事?七夕と素麺の繋がり

七夕と関わりの深い行事食、素麺。七夕に限らず、夏になると自然と食べる機会の多い麺類ですよね。いったいなぜ、七夕の行事食になったのでしょう?

-

むくみの解消

朝起きたら、顔がパンパン!立ちっぱなしや座りっぱなしなど、同じ姿勢を長時間続けて足がパンパン…。そんなむくみに悩まされていませんか? 今回はむくみの原因&解消法をお伝えします。

-

疲労回復や免疫力アップにおすすめ!!さやいんげん

暑い季節を乗り切るのにぴったりな食材「さやいんげん」についてご紹介します。

-

「食品ロス」について考えてみよう

「食品ロス」とは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。 私たち消費者1人1人が主体的に取り組むべき“食品ロスの削減”にスポットを当ててお話ししていきます。

-

きらきらと輝く、真っ赤な果実が魅力☆今が旬のさくらんぼ

さくらんぼは、紀元前300年ころにはすでに栽培されていたと言われるほど、古くからあるフルーツです。パリッとはじける果皮と甘酸っぱい味わいが魅力で、その見ためから「赤い宝石」とも呼ばれています。

-

手ごろで栄養満点!夏の定番おつまみ、枝豆

日本では夏をイメージする食べ物の中に、ビールと枝豆のセットがあります。このイメージはいつごろできたものなのか、改めて考えると疑問に感じませんか? 今回はそんな枝豆についてお話します!

-

その症状、眼精疲労かも!

“目の疲れ“や”かすみ“といった症状は日常的に起こりますが、目を休めると改善することも多くあります。 しかし、目を休めても改善せず、頭痛や肩こり、吐き気などの症状が現れた場合は、眼精疲労の可能性があります。

-

成長期と同じじゃダメ?大人のおやつの選び方

仕事や勉強などで忙しい一日を過ごしていると、休憩時間には甘いものが欲しくなりませんか?でも、大人になっておやつを前にすると、生活習慣病やダイエットなど、いろいろなことが気になって十分に楽しめない方もいらっしゃいますよね。 今回は大人がおやつを楽しむためのお話です。

-

牛肉の部位別 おすすめ調理法

今回は私達が普段スーパーで目にする牛肉の代表的な部位の特徴と、おすすめの調理法にスポットを当ててご紹介します。

-

「食料自給率」について考えてみよう!

食料自給率は、国内の食料供給に対する食料の国内生産の割合を示す指標です。 今回は、日本人なら知っておきたい「食料自給率」についてのお話です。

-

味覚を育てよう

「味覚」が発達する乳児期から幼児期は、味覚の幅を広げるチャンスです。 この時期に、何をどのように食べるかがとても大切です。

-

ピンとまっすぐ育った「アスパラガス」は今がおいしい季節です。

太陽の光をたっぷり浴びたグリーンアスパラガスは、まっすぐ伸びたその見た目と鮮やかな緑色、そして瑞々しい食感が特徴の野菜です。

-

爽やかな香りで気分リフレッシュ!「グレープフルーツ」の魅力☆

爽やかな香りと甘酸っぱい果汁が魅力の「グレープフルーツ」。 レモンやオレンジと同じ柑橘類ですが、木になっているその姿がグレープ(ぶどう)に似ていることからこの名がついたと言われています。

-

豚肉を食べよう!

生姜焼きやしゃぶしゃぶ、カツやソテー、チャーシューなど、ジャンルや料理法を問わず楽しむことができ、日本人に馴染みが深い「豚肉」。日本では、鶏肉に次いで多く消費されています。 今回は、知っておいては損なし!魅力たっぷりの「豚肉」についてのお話です。

-

この料理はどこの生まれ?郷土料理をご紹介!じゃがいも餅編

郷土料理の起源や逸話についてご紹介するシリーズ。 今回のテーマは北海道を代表する作物のじゃがいもで作る、子どものおやつや居酒屋でおなじみのじゃがいも餅です。

-

五大栄養素とは何だろう

今回は私達の体を作るうえでとても重要な五つの栄養素についてご紹介します。

-

あの独特な強い香りがクセになる!「セロリ」は今が旬!

シャキシャキとした食感と独特な香りを持つ「セロリ」。 残念ながら、嫌いな野菜ランキングでは大人・子どもともにトップ3に入っています…。 今回は、好き嫌いが大きく分かれる野菜、「セロリ」のお話です。

-

知っていますか?「寒天」と「ゼラチン」の違い

寒天とゼラチン、どちらも料理をかためるときに使われることが多い食品ですが、どのような違いがあるのかご存知ですか?

-

意識して摂ろう!日本人に不足しがちな栄養素!

かつてないほど食事情が豊かになった現代の日本。美味しい食べ物でお腹を満たすことは簡単になりましたが、栄養に目を向けてみると、足りないかも?と懸念されている栄養素があります。今回は普通の食事では不足しがちな栄養素をご紹介します。

-

貧血予防にもおすすめ!あさり

貝類は小さな体に様々な栄養素が詰まっています。 今回はそんな貝類の中から、これから旬を迎える「あさり」をご紹介します。

-

春の魚と書くけれど…?さわらの旬のお話

まだまだ寒さは厳しいですが、来月になれば少しずつ気温が上がり、春がやってきます。それに先駆けて、さわらが出回り始める時期です。漢字では春の魚と書くので、桜の開花時期をイメージしがちですが…。 今回はさわらについてお話します!

-

料理のさしすせそ

「料理のさしすせそ」、皆さんはご存じですか。 今回は、調理用語の中から、この「さしすせそ」をご紹介します。 覚えておくと、今より料理が美味しく作れるかもしれませんよ。

-

冬の大敵!「肌の乾燥」

冬は空気が乾燥しているので、肌から水分が蒸発しやすい環境です。そのため、気が付いたらカサカサ肌になっていた!ということはありませんか? 肌の乾燥は、肌のバリア機能が低下し、肌の水分不足になっている状態。放っておくとシワやたるみといった老化の原因につながります。体の外側からケアするのはもちろんですが、内側からもケアしましょう。

-

みんな大好き!チョコレート

世界中、さまざまな国で愛され、老若男女問わず大好きなチョコレート。 日本でも多くのチョコレート専門店があり、いろいろな味のチョコレートを楽しむことが出来ます。今回はチョコレートの種類についてのお話です。

-

節分について知ろう!

2月になってすぐやってくる行事と言えば…そう!“節分”です! 今回は、日本人なら知っておきたい、「豆まき」や「恵方巻き」のルールをご紹介します。

-

ほろ苦い味とホクホクの食感がたまらない!冬の味覚「くわい」

中国が原産のくわいは、ピンポン玉くらいの丸い塊茎(かいけい)からピンっと1本芽が伸びているのが特徴です。その姿から「芽(目)が出る」という理由で、縁起物としておせち料理などにも欠かせません。

-

この料理はどこの生まれ?郷土料理をご紹介!ブイヤベース編

HATTORI DINERでは様々なレシピを掲載しています。今回から不定期で、掲載レシピの中から郷土料理の歴史をテーマに、そのルーツやエピソードをご紹介します! 今回はフランスのプロヴァンス地方を代表する郷土料理、ブイヤベースについてご紹介します。

-

体重が気になったときの食事ポイント

服を着たとき、鏡や写真にうつる自分を見たとき、「あれ?もしかして太った…?」と感じたこと、ありませんか? 今回は、そんなときに気を付けたい食事のポイントをご紹介します!

-

生でよし、煮てよし!万能野菜の大根

葉から根の先端まで、様々な味わいが楽しめる大根。 特に甘みが増した冬の大根は、丸ごと1本買って調理したいですね♪

-

覚えておきたい五節句

日本の行事は中国から伝来し、その後、独自に変化したものがたくさんあります。 中でも「五節句」は特別な行事として、今でも多くの人が大切にしています。そこで、今回は覚えておきたい五つの節句についてご紹介します。

-

料理に爽やかな風味をプラス。冬の柑橘「ゆず」

ゆずは果汁だけでなく、果皮までおいしく食べられ、料理に爽やかな酸味と風味をプラスしてくれる柑橘です。

-

カルシウムを摂ろう!

皆さんは、カルシウムを十分に摂っていますか? 小学生の時に給食で毎日飲んでいた牛乳は、大人になって飲む機会が減ったうえ、ヨーグルトやチーズなどの乳製品を毎日食べているという方はあまり多くないように感じます。実際、カルシウムは日本人に不足しがちな栄養素と言われています。 今回は、積極的に摂りたい「カルシウム」についてのお話です。

-

野菜の下処理 冬野菜編

寒さが厳しい冬ですが、この時期はたくさんの野菜が旬を迎えます。 この時期の野菜は耐寒性のある根菜類が多いのが特徴です。常温保存ができるイメージがありますが、暖房効果の高い現代の住宅では、室内に放置していると傷んでしまいます。玄関などの涼しい場所に置いたり、カットしたものは冷蔵庫に入れましょう。

-

名脇役!食卓におなじみの野菜「ねぎ」

紀元前から栽培していた言われるほど歴史の古いねぎ。 日本へは、「日本書記」にねぎについて記されていることから、奈良時代には栽培が広がっていたとされています。

-

意外と知らないクリスマスのお話

街のあちこちにイルミネーションが灯り、子ども達が楽しみにしているクリスマスの季節になりましたね。今回は今ではすっかり日本に定着した「クリスマス」についてご紹介します。

-

効率よく鉄を摂ろう

鉄は、人体に必要不可欠なミネラルのひとつです。 赤血球のヘモグロビンに多く存在し、体内の組織に酸素を運ぶ大切な役割を担っています。

-

栄養たっぷりの葉物野菜!ほうれん草を食べよう!

今や冷凍品も多く流通し、通年食べることができる「ほうれん草」。 でも、旬のこの時期は、栄養価や甘味がアップしているフレッシュな生のほうれん草がおすすめです! 今回は、ほうれん草の魅力をご紹介します。

-

昔は薬として使われていた!?最古の調味料「酢」について

世界中で愛され、穀物や果物を原料にさまざまな種類が作られている「酢」。 今回は、酢のルーツと調理効果についてのお話です。

-

いろんな野菜とご親戚!?ブロッコリーのお話

鮮やかな緑色が美しいブロッコリー。さっと茹でてドレッシングをかけるだけでも、独特の食感があって美味しいですね。 今回はそんなブロッコリーの成り立ちについてお話します。

-

人類が食べた最古の果物 りんご

「一日一個のりんごは医者を遠ざける」ということわざがあるくらい、栄養価の高い果物「りんご」。今回は今が旬のりんごのご紹介です。

-

秋の代表的な果物、「柿」

秋の味覚である「柿」は、日本で古くから愛されている果物です。 おいしい柿の見分け方や嬉しい効能などについて、ご紹介します。

-

良質な睡眠をとるための食事

冬が近づき、夜は涼しく過ごしやすい季節になりましたが、皆さんはちゃんと眠れていますか? ‟人は毎日何時間眠れば良いのか?” この答えに絶対的な基準はありません。睡眠は、体質や性別、年齢などの個人的な要因に影響されるためです。「睡眠をきちんととれたかどうか」は、日中眠くなる事なく過ごせるかが目安となります。 今回は、生きていくうえで欠かせない「睡眠」を、食の観点から見ていきたいと思います!

-

楽しいだけのお祭りじゃない!ハロウィンと食べ物のお話

日本でもすっかり定着したハロウィン。楽しい仮装のお祭りという印象がありますが、それに合わせた食べ物となると、何を作っていいのか困ってしまう方もいると思います。 今回はハロウィンと食事についてお話します。

-

よく噛んで食べよう

食事をする際、食べ物をよく噛むことは健康のために重要だということが分かっています。 しかし、現代人の咀嚼回数は、卑弥呼が権勢をふるった弥生時代に比べるとなんと約1/6! 今回は、「ひみこのはがいーぜ」に沿って、噛むことのメリットをお伝えします。

-

鶏肉の魅力

比較的安価な「鶏肉」は、日常使いしやすい食材のひとつですね。 そこで今回は鶏肉の部位やおすすめの調理法などをご紹介します。

-

飲むだけではない、料理にも欠かせない「酒」の話。

お酒と言っても種類は多く、ビールやワイン、焼酎、ウイスキーなどさまざまです。 今回は日本の伝統的な酒であり、和洋中どの料理とも相性のよい「清酒」の歴史と調理効果をご紹介します。

-

旨味たっぷり!しいたけの美味しい季節がやってきた!

暑さが和らぎ、秋の訪れを感じる季節になりました!秋は、1年の中で最も食欲が増す季節ですね。 今回は、今が旬!たくさん食べてもヘルシーな「しいたけ」についてのお話です。

-

野菜の下処理 秋野菜編

秋は食べ物がおいしくなる季節です。根菜類やきのこ類などが旬を迎え、香りや食感を楽しむ野菜が多くなります。 きちんと下処理や保存をすれば、日持ちするのが秋野菜の特徴です。 方法を覚えておけば、いつでも美味しく食べられますね!

-

刺身やたたきだけじゃない!加工品にしてもおいしい「かつお」

かつおはまぐろと同様、速いスピードで長距離を移動する回遊魚。 休んでいるときでも泳ぎ続けます。 今回はそんなかつおや加工品について、ご紹介します。

-

水だけはNG!?暑い時期の水分補給のポイント

まだまだ暑い日が続いていますね。皆さんは、夏にどんな飲み物を飲むことが多いですか? 毎日水だけを大量に飲んだり、甘い炭酸飲料やジュースをたくさん飲むという方は、注意が必要かもしれません…!今回は、覚えておきたい!暑い時期の水分補給のポイントをご紹介します。

-

特有のネバネバには嬉しい効果が!夏が旬の「オクラ」

特有の粘りが魅力のオクラは、6~9月に旬を迎える、アフリカ北東部原産の夏野菜です。

-

瑞々しい食感が魅力!梨を食べよう

8月も後半に入ると、徐々に秋の果物が出回り始めます。今回は瑞々しさが魅力の梨についてご紹介します。

-

三角食べのメリットとは?

1970年代ごろの学校給食で始まった三角食べ。子どもの頃、お父さんやお母さんたちは、学校給食で指導されていたのではないでしょうか?

-

暑い夏の苦-い味方。ゴーヤ!!

年々蒸し暑く、厳しさを増している日本の夏。立ち向かうにはしっかり食べて体力を補う必要がありますが、暑くて食欲も落ちてしまいがちですね。そんな食欲減退時におススメしたいのが、その時期に収穫出来る野菜です。旬の野菜には、季節を乗り切るために必要な栄養がいっぱい!! 今回は旬真っ盛りの「ゴーヤ」にスポットをあててご紹介します。

-

料理に欠かせない「しょうゆ」について

私たち日本人の食卓に欠かせない「しょうゆ」。今では世界中で愛されている調味料と言えるでしょう。今回は身近にありつつも意外と知らない?しょうゆのルーツと調理効果についてのお話です。

-

ストレスを感じる方におすすめの栄養素

ストレス社会といわれるほど、心と体のバランスが崩れがちな方が多い現代。原因が分かっていても完全に取り除く事が難しい場合も多いでしょう。 そこで今回はストレスのメカニズムとストレス軽減に有効な栄養素についてご紹介します。

-

野菜の下処理 夏野菜編

夏は暑く、陽射しが厳しいですが、そのおかげでたくさんの野菜が旬を迎えます。 ビタミンカラーで瑞々しい夏野菜は生で食べられるものが多いため、あまり下処理で悩むことは無いのではありませんか?しかし、夏野菜は下処理が少ない反面、保存が難しいものも多くあります。 今回は夏野菜の保存のポイントについてご紹介します。

-

実は夏が旬!「きくらげ」を食べよう☆

古くから食用として日本や中国、韓国などで親しまれてきた「きくらげ」。 日本では、『本朝食鑑』(1695年)という書籍に“その色は黒くて、これを食べるとコリコリ音がする”といった記述がある他、儒学者の貝原益軒が野菜をまとめた書籍『菜譜』(1697年)には、きくらげの栽培方法が記されています。 今回は、そんな300年以上の歴史がある「きくらげ」の魅力に迫ります!

-

鮮やかな青紫色が特徴!夏野菜「なす」を食べよう

なすは水分が多く、体を冷やす作用があるので、夏バテ予防にぴったり! また油との相性もよく、揚げたり炒めたりすることで、夏場のスタミナ強化に役立ちます。その上、暑い夏を乗り切るための栄養素がたくさん♪ 今回は、なすの栄養や保存法についてご紹介します。

-

バテない元気な体づくりの秘訣☆

湿度や気温が高くなるこれからの時期は、「なんだか体がだるい」、「食欲があまりない」と感じる方が多くなります。 今回は、元気に夏を乗り切るための食事について考えていきます!

-

料理やお菓子作りに欠かせない「砂糖」の話。

砂糖と言えば、「甘味をつける食材」というイメージが強いと思いますが、実はそれだけではありません。 今回は料理をするときに役立つ、砂糖の調理効果をご紹介します。

-

いまではすっかり人気者?トマトの魅力

今では世界中で愛されているトマト。特にイタリアやスペインなど、地中海沿岸の国の料理には欠かせない野菜です。

-

運動時の食事のポイント

野球、サッカー、バスケットボール、テニスなどスポーツを頑張る子どもには、成長に必要な栄養に加えて運動に使う栄養も必要です。 今回は運動時の食事のポイントについてお伝えします。

-

これからが旬のピーマン!

皆さんはピーマン、お好きですか? 子どもの苦手な野菜の上位に入るピーマンですが、実は体に良いこといっぱいの野菜なんですよ!

-

世界最古の農作物!?今がおいしい「そら豆」

数々の古い遺跡から出土されているそら豆は、世界最古の農作物のひとつと言われています。鮮やかな緑色とふっくらとした豆が特徴で、初夏を代表する野菜です。

-

青魚の代表格!アジを食べよう!

味がよいから「アジ」と呼ばれ、刺身や塩焼き、フライ、干物など調理法が幅広く、様々な料理で楽しめるアジ。 一般に「アジ」といえばマアジのことをさします。日本近海で一年中とれる魚ですが、旬はたくさんとれる春から夏にかけてです。

-

気をつけよう!食中毒!!

近年増えている食物アレルギーは食べ物が原因で起こる疾病のひとつですが、それ以上に身近なのが「食中毒」です。 今回は食中毒の原因や、起こりやすい時期・予防についてご紹介します。

-

出汁の基本➁ 鰹出汁をとろう

和食には欠かせない出汁。今回は昆布と並ぶ定番の出汁、「鰹出汁」のとり方をご紹介します。鰹節でとった出汁は香りが良く、しっかりしたうま味は料理の味をランクアップさせます。

-

「グリンピース」は今が旬!主役級の美味しさです☆

付け合わせや料理の彩りなど、脇役として使われることの多い「グリンピース」。 皆さんは、あの小粒な実にどのような栄養があるかご存知ですか? 今回は、この時期に旬を迎える「グリンピース」の魅力をご紹介します。

-

春を代表する食材「筍(たけのこ)」

筍は、地中で横に伸びた竹の地下茎から出てくる若い芽の部分。土からひょっこり顔を出したその姿は、春の訪れを感じさせてくれます。

-

塩分との上手な付き合い方

お弁当やお惣菜・外食などが続くと気になるのが、エネルギーと塩分! 今回は、ついつい摂り過ぎてしまいがちな“塩分”についてのお話です。

-

出汁の基本① 昆布出汁をとろう

和食に欠かせない出汁は、古くから様々な料理に使われています。 出汁にはいろいろな種類がありますが、なかでも、昆布出汁のとり方を覚えておくと、料理のレパートリーがぐんと増えますよ。

-

朝食をとるメリットとは?

皆さんは朝食を欠かさずとっていますか? 今回は、「朝食をとると体にどんなメリットがあるのか」についてご紹介しましょう。

-

冷蔵庫界の重鎮!「キャベツ」

比較的安価で手に入りやすいキャベツはご家庭の冷蔵庫に必ずと言って良いほど入っている野菜ではないでしょうか。 今回は、価格はもちろん体に嬉しい効果がいっぱいのキャベツについてご紹介します。

-

リボベジとしても人気!今が旬の「豆苗」

今では手軽に購入できる「豆苗」ですが、昔は特別なときにしか食べられない高級食材だったとか。最近は水耕栽培で作られることが多くなっているので、1年中出回りますが、本来の旬は3~5月にかけての春先です。

-

野菜の下処理 春編

寒い冬が過ぎ、様々な植物が芽吹く春は、山菜や花野菜などが美味しくなる季節です。この時期しか手に入らないものも多いので、ぜひ召し上がっていただきたいですが、普段あまり購入しない野菜は、下処理に困ることがありますよね。 代表的な春野菜とその下処理方法を確認してみましょう!

-

味の相互作用とは何だろう??

「味の相互作用」という言葉を知っていますか。 聞きなれない言葉ですが、実は調理や食事の時に何気なく行っている事なのです!

-

β-カロテンの宝庫!にんじんを食べよう!

通年手に入るにんじんですが、旬は春と秋冬の2回あることをご存じですか? 今が旬の「春にんじん」は、みずみずしい風味とやわらかな食感が魅力です!

-

料理に欠かせない「塩」について

料理に欠かせない調味料の「塩」は、味付けだけでなく、さまざまな調理効果が期待出来ます。そして、私たちが健康に過ごすためにもとても大切なもので、体の機能を正常に保つ役割も担っています。

-

今年のバレンタインデーは、大切なあの人に感謝を伝えよう☆

2月14日はバレンタインデー。この時期は、店頭に様々なチョコレートが並ぶほか、人気のチョコレートを集めたイベントが多数開催されます。

-

香りがたまらない、にらの魅力

にらは古くから日本で食べられている野菜のひとつで、万葉集の中にも、にらについて詠んだ句があります。

-

プリッとした食感がたまらない!エビ!!

腰が曲がっていることから「長寿」を連想するおめでたい食材「エビ」。 今回は日本人が大好きなエビについてご紹介します!

-

気を付けよう!さまざまな「こ食」

近年、社会環境やライフスタイルの変化とともに、家族そろって食事をする機会が減少し、さまざまな「こ食」が問題視されています。 子どもの成長に大きく影響するといわれる「こ食」。今こそ見直しましょう!

-

知っているようで知らない!?消費期限と賞味期限の違い

皆さんは消費期限と賞味期限の違いを知っていますか。 同じように見える2つの期限ですが、実は似て非なるものでした。

-

効果的な栄養素の摂り方

私たちは、毎日の食事でさまざまな栄養素を摂取しています。それぞれの栄養素の特徴を知れば、より効率よく摂ることができますよ☆ 今回は、知っておくと便利!効果的な栄養素の摂り方をご紹介します。

-

江戸っ子野菜といえば「小松菜」!

小松菜はアクが少なく、食べやすいのが魅力のひとつ。 クセのない味でお浸し、炒め物などさまざまな料理とも相性抜群です。

-

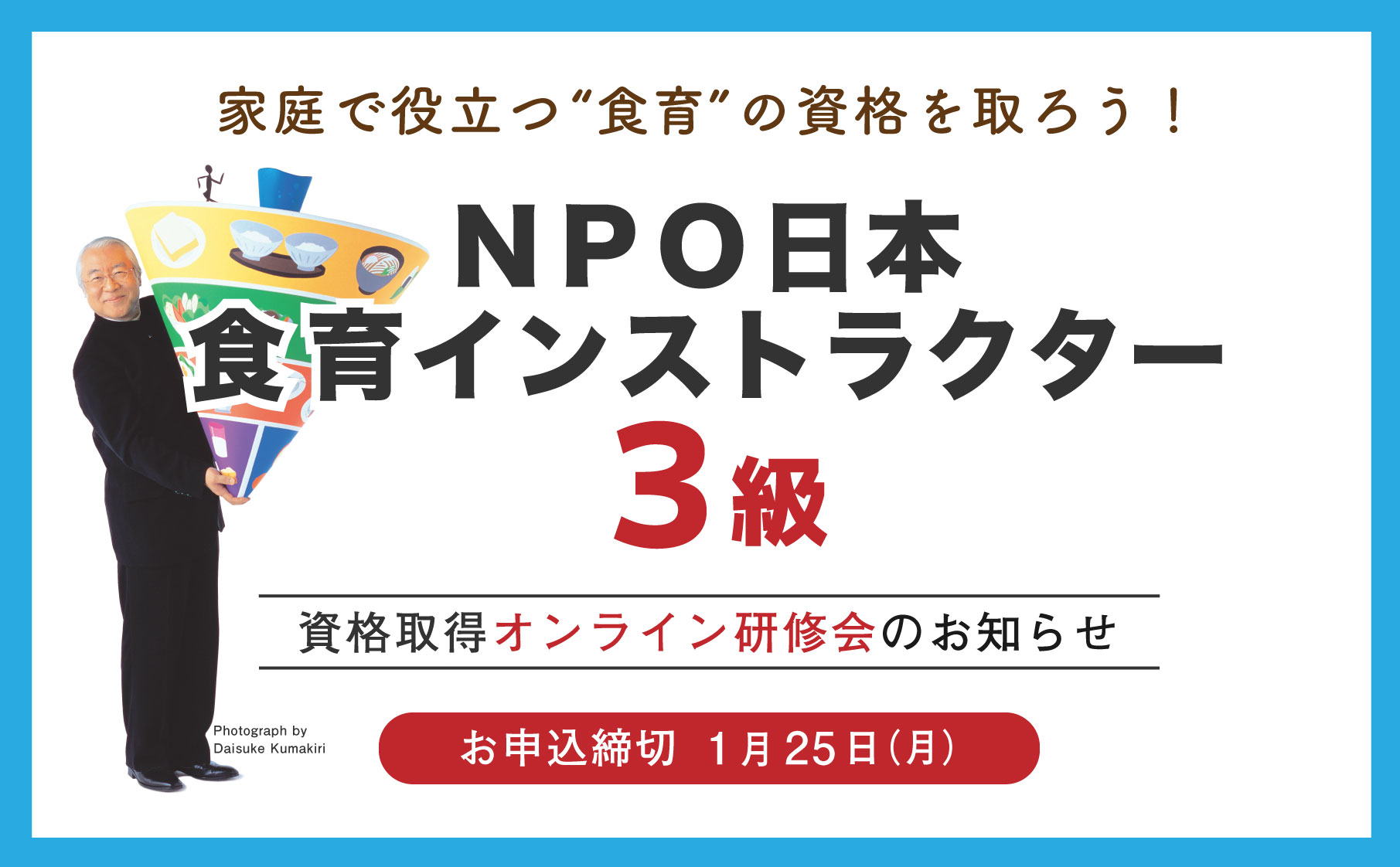

食育インストラクター3級 オンライン研修会のご案内

「NPO日本食育インストラクター 3級」資格取得研修会をオンラインにて開催いたします。

-

実は縁起物?小豆のお話

現代の日本人にもっとも身近な小豆といえば、和菓子などの甘い食べ物をイメージされることが多いのではないでしょうか?

-

年末年始の食べ疲れにおすすめ。今が旬の「れんこん」

普段であれば、忘年会や新年会で飲み疲れや食べ疲れになりやすいこの季節。昨年から続くコロナウイルスの影響もあり、忘年会や新年会を見合わせたという方がほとんどだと思います。しかし、外で食事する機会が減っても、お家でおせち料理やごちそうをついつい食べ過ぎ、胃腸の調子がなかなか戻らない・・・。という人はいませんか?そんなときにおすすめの食材、「れんこん」のお話です。

-

歳時記を知ろう 12月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は12月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 11月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は11月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 10月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は10月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 9月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は9月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 8月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は8月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 7月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は7月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 6月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は6月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 5月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は5月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 4月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は4月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 3月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は3月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 2月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は2月の歳時記をご紹介します。

-

歳時記を知ろう 1月

当初、歳時記(歳事記)は、太陰太陽暦(旧暦)を基にした年中行事や四季の事物をまとめた物を指しましたが、江戸時代以降になると、俳句や俳諧の季語を分類し、解説等を加えた書物の事を指すようになりました。現在では、「食」や「暮らし」・「季節」といった様々な形で四季や行事を身近に楽しみ、感じてもらえるよう出版されています。今回は1月の歳時記をご紹介します。

-

覚えておきたい料理用語⑤酢にまつわる用語

しょうゆや味噌、酒やみりんなどの調味料とともに和食に欠かせない「酢」。 今回はレシピでよく登場する「合わせ酢」の種類をご紹介します。

-

覚えておきたい料理用語④「塩」にまつわる用語

料理のおいしさの決め手となる「塩」。 おいしさだけでなく、見ためを美しく仕上げるためにも利用されます。 今回は和食でよく使われている塩にまつわる料理用語をご紹介します。

-

覚えておきたい料理用語③「煮る」にまつわる用語

和食には「生」「焼く」「煮る」「蒸す」「揚げる」の5つの基本的な調理法があります。今回は、レシピで多く登場する「煮る」についての料理用語のお話です。

-

覚えておきたい料理用語②水加減について覚えよう!

レシピ本などでみかける「ひたひた」や「かぶるくらい」という料理用語。 聞いたことはあるけれど、違いは分からない。 という人もいるのではないでしょうか。 今回は、「水加減」についての用語を覚えましょう。レシピ本などでみかける「ひたひた」や「かぶるくらい」という料理用語。 聞いたことはあるけれど、違いは分からない。 という人もいるのではないでしょうか。 今回は、「水加減」についての用語を覚えましょう。

-

覚えておきたい料理用語①:水にまつわる用語

単純に「水につける」と言っても、その目的はさまざまです。 いずれも美味しい料理に仕上げるための大切な工程ですから、行う理由も含め、まとめて覚えてしまいましょう。

-

カテゴリ

コラム一覧

コラム一覧