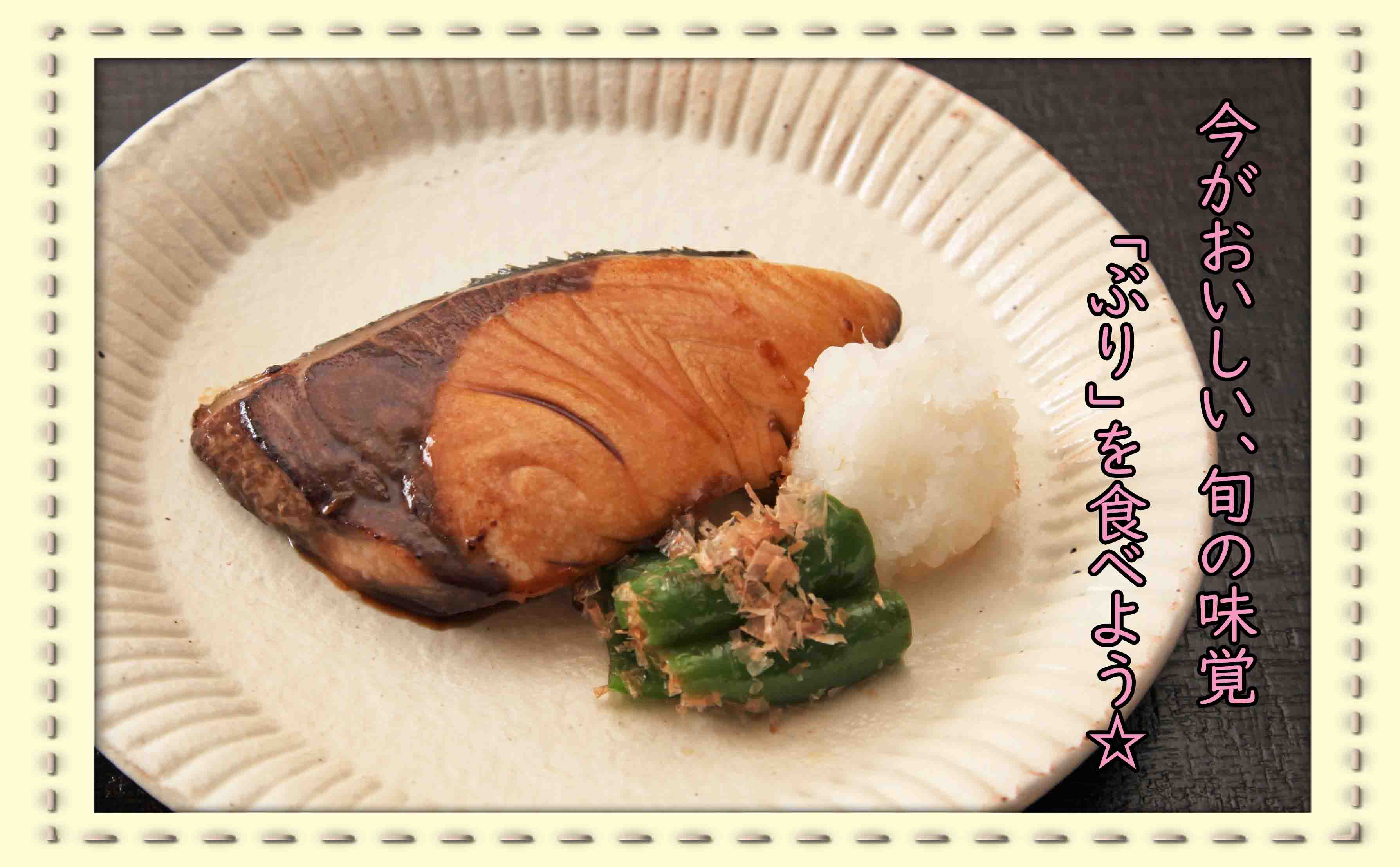

ブリは成長するごとに名前が変わるため、縁起がよい出世魚として古くから愛されてきました。

【成長に合わせて呼び名が変わる!?】

ブリはアジ科で、沖縄周辺を除いた日本各地に分布している回遊魚です。一般的には、12月~3月と寒い時期に旬を迎えます。

地域によって呼び名が異なり、東日本では「ワカシ」⇒「イナダ」⇒「ワラサ」⇒「ブリ」、西日本では、「ツバス」⇒「ハマチ」⇒「メジロ」、「ブリ」などとなります。

成長するにつれてどんどんと脂がのり、刺身はもちろん、焼き物や煮物、鍋料理など、さまざまな料理にして食べられています。

【おいしいブリの選び方】

切り身や刺身は、血合いが鮮やかな色で、ツヤとハリがあるものを選びましょう。身が赤いものより、白っぽい方が脂ののりがよい証拠です。

その日のうちに食べきれないときには、冷凍保存がおすすめです。全体に塩をふってしばらくおき、10分ほどして水分が出てきたらペーパータオルでしっかりと拭き取ります。そのあと、1切れずつラップで包み、冷凍庫に入れて保存します。使うときは、前日に冷蔵庫に移して解凍してください。

【ブリの嬉しい効果】

ブリは体を維持するために欠かせない、たんぱく質が豊富です。

不飽和脂肪酸の「IPA(EPA)」や「DHA」も多く、血液をサラサラにして血栓や動脈硬化の予防に効果が期待できます。これらは酸化しやすいので購入時に鮮度のよいものを選び、購入後も早めに食べきるようにしましょう。そのほか、体の代謝を促進する「ビタミンB群」、丈夫な歯や骨をつくるのに欠かせない「ビタミンD」、貧血予防に期待できる「鉄」も含まれています。鉄は血合いの部分に多く含まれているので、あますことなくおいしくいただきたいですね。

これからどんどんとおいしくなる、冬のブリ。

さまざまな料理でおいしくいただき、寒い冬を乗り切りましょう。

Text by まち/食育インストラクター

-

カテゴリ